Burnout erkennen – Symptome und stille Anzeichen bei Hochleistung

Burnout erkennen – warum frühe Aufmerksamkeit entscheidend ist

Unterschied zwischen Stress und Burnout

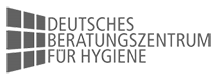

Viele Menschen verwechseln anhaltenden Stress mit einem Burnout. Während Stress in bestimmten Lebensphasen normal und kurzfristig sogar leistungssteigernd sein kann, handelt es sich beim Burnout um einen ernsthaften Erschöpfungszustand, der sich langsam entwickelt. Typische Unterschiede sind:

- Dauer: Stress ist meist zeitlich begrenzt, Burnout hält über lange Zeit an.

- Erholung: Nach Stressphasen kann Erholung eintreten, bei Burnout gelingt dies selbst in Ruhephasen nicht mehr.

- Leistungsfähigkeit: Stress kann die Leistung kurzfristig steigern, Burnout führt zu einem kontinuierlichen Leistungsabfall.

- Emotionale Verfassung: Stress äußert sich oft in Nervosität oder Anspannung, Burnout dagegen in innerer Leere und Hoffnungslosigkeit.

Dass diese Unterschiede nicht nur theoretisch sind, zeigt eine aktuelle Studie des McKinsey Health Institute: 37 % der Beschäftigten in Deutschland berichten von körperlicher und geistiger Erschöpfung, rund 20 % sogar von typischen Burnout-Symptomen wie anhaltender Müdigkeit oder Konzentrationsproblemen. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Frühwarnzeichen rechtzeitig ernst zu nehmen.

Erste Burnout Frühwarnzeichen

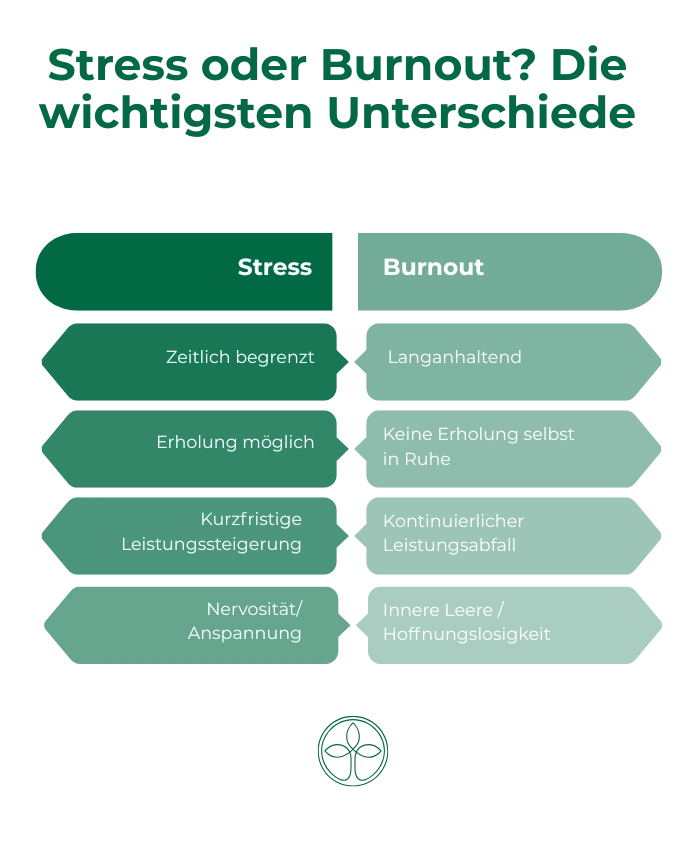

Ein Burnout entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Es gibt Frühwarnzeichen, die Ihnen helfen können, eine beginnende Überlastung rechtzeitig wahrzunehmen. Dazu gehören beispielsweise:

- Schlafstörungen: Viele Betroffene leiden unter Ein- oder Durchschlafproblemen, wodurch die Erholungsphasen immer kürzer werden.

- Emotionale Erschöpfung: Gefühle der Antriebslosigkeit oder Gereiztheit treten zunehmend häufiger auf.

- Verlust der Motivation: Aufgaben, die früher Freude bereitet haben, werden als Belastung empfunden.

- Sozialer Rückzug: Kontakte zu Freund*innen und Familie werden vernachlässigt, da die Energie fehlt.

Diese Warnsignale sind nicht immer sofort offensichtlich. Gerade leistungsstarke Menschen neigen dazu, sie zu ignorieren oder als „normale“ Begleiterscheinungen ihres Alltags abzutun. Doch genau hier liegt die Gefahr: Je früher die Anzeichen erkannt werden, desto besser sind die Chancen, einen Burnout zu vermeiden oder rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Burnout Symptome und Anzeichen im Alltag

Körperliche Symptome von Burnout

Burnout zeigt sich nicht nur auf psychischer Ebene, sondern auch durch vielfältige körperliche Beschwerden. Diese Symptome sind ernst zu nehmen, da sie sich mit der Zeit verstärken und den Alltag massiv beeinträchtigen können. Häufig berichten Betroffene von:

- wiederkehrenden Kopfschmerzen und Migräne

- Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Bauchschmerzen

- Herz-Kreislauf-Problemen, etwa Herzrasen oder Bluthochdruck

- chronischer Müdigkeit, die selbst durch Schlaf nicht verschwindet

Diese körperlichen Signale sind Ausdruck einer anhaltenden Überlastung des Organismus. Wenn sie ignoriert werden, kann dies zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen.

Psychische Anzeichen stillen Burnouts

Der sogenannte „stille Burnout“ tritt oft bei Hochleistenden auf, die ihre Symptome lange verbergen. Nach außen wirken sie leistungsfähig, im Inneren kämpfen sie jedoch mit tiefer Erschöpfung. Typische psychische Anzeichen sind:

- Innere Leere: Ein Gefühl, ausgebrannt und ohne Energie zu sein.

- Verlust von Freude: Dinge, die früher erfüllend waren, erscheinen bedeutungslos.

- Antriebslosigkeit: Selbst kleine Aufgaben wirken überwältigend.

Diese Signale bleiben im Alltag häufig unbemerkt, da Betroffene nach außen hin funktionieren. Umso wichtiger ist es, auf subtile Veränderungen zu achten.

Stiller Burnout bei Hochleistung

Was versteht man unter stillem Burnout?

Der stille Burnout beschreibt eine Form der Erschöpfung, die oft unentdeckt bleibt. Betroffene wirken nach außen hin leistungsfähig, engagiert und erfolgreich, während sie innerlich bereits stark ausgebrannt sind. Da Symptome wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder emotionale Erschöpfung verborgen bleiben, wird der stille Burnout häufig erst spät erkannt – meist dann, wenn der Leidensdruck bereits sehr hoch ist.

Burnout bei Führungskräften und leistungsstarken Personen

Besonders gefährdet sind Menschen in verantwortungsvollen Positionen. Führungskräfte und Hochleistende tragen eine hohe Verantwortung, setzen sich selbst unter großen Druck und neigen dazu, ihre Grenzen zu überschreiten.

Typische Risikofaktoren sind:

- Perfektionismus: Der Anspruch, alles fehlerfrei zu erledigen.

- Selbstausbeutung: Eigene Bedürfnisse werden zurückgestellt, um Leistung zu bringen.

- Fehlende Pausen: Erholungszeiten werden oft als Schwäche wahrgenommen.

Diese Haltung kann kurzfristig zu Anerkennung führen, langfristig jedoch in den Burnout münden.

Erfahren Sie hier mehr zum Thema Burnout und Depressionen bei Führungskräften

Typische Muster von Hochleistenden

Hochleistende Persönlichkeiten zeigen häufig bestimmte Verhaltensmuster, die den stillen Burnout begünstigen. Dazu zählen unter anderem:

- Überengagement: Betroffene übernehmen immer mehr Aufgaben und Verantwortung.

- Dauerhafte Erreichbarkeit: Berufliche Themen haben auch in der Freizeit Vorrang.

- Ignorieren von Warnsignalen: Selbst bei Erschöpfung wird weitergearbeitet.

Solche Muster werden oft von Kolleg*innen und Vorgesetzten positiv bewertet. Für Betroffene selbst können sie jedoch den Einstieg in einen Teufelskreis bedeuten, aus dem es ohne Hilfe schwer ist, auszubrechen.

Warum Warnsignale oft übersehen werden

Stiller Burnout bleibt lange unerkannt, weil Betroffene ihre Symptome verbergen oder selbst nicht ernst nehmen. Auch das Umfeld interpretiert das Verhalten häufig falsch: Leistungsbereitschaft wird als Stärke gedeutet, statt als Hilferuf. Erst wenn körperliche oder psychische Beschwerden massiv zunehmen, erfolgt eine Diagnose.

Deshalb ist es wichtig, schon kleine Veränderungen ernst zu nehmen. Wer frühzeitig aufmerksam ist, kann rechtzeitig Unterstützung suchen und damit den Verlauf entscheidend beeinflussen.

Folgen unbehandelten Burnouts

Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit

Ein unbehandelter Burnout kann schwerwiegende Folgen haben. Auf körperlicher Ebene drohen chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Störungen, Magen-Darm-Beschwerden oder ein dauerhaft geschwächtes Immunsystem. Psychisch verstärken sich Symptome wie innere Leere, Antriebslosigkeit oder Gereiztheit – nicht selten bis hin zu einer Depression oder Angststörung.

Je länger der Zustand andauert, desto schwieriger wird es, ohne professionelle Hilfe wieder in ein gesundes Gleichgewicht zurückzufinden. Deshalb ist es entscheidend, Burnout-Anzeichen frühzeitig ernst zu nehmen.

Risiken für Beziehungen und soziales Umfeld

Burnout betrifft nicht nur die Betroffenen selbst, sondern wirkt sich auch auf ihr Umfeld aus. Typische Risiken sind:

- Konflikte in Partnerschaften und Familien, da Geduld und emotionale Nähe schwinden.

- Vereinsamung, weil Betroffene soziale Kontakte vernachlässigen.

- Leistungsabfall im Beruf, was zu Spannungen mit Kolleg*innen und Vorgesetzten führen kann.

Soziale Rückzugstendenzen und emotionale Distanz verstärken den Teufelskreis zusätzlich. Ein Burnout wird dadurch nicht mehr nur zur individuellen Belastung, sondern beeinflusst ganze Beziehungsgeflechte.

Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler

In der Klinik Friedenweiler kommen vielfältige Therapiemethoden zum Einsatz, die speziell auf die Behandlung von Burnout zugeschnitten sind:

- Verhaltenstherapie – unterstützt dabei, ungesunde Denkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen und durch hilfreiche Strategien zu ersetzen.

- Achtsamkeitsbasierte Psychotherapie – hilft Patient*innen, Stress bewusster wahrzunehmen und innere Ruhe zu entwickeln.

- Schematherapie – arbeitet an tief verankerten Mustern wie Perfektionismus oder Selbstüberforderung, die Burnout begünstigen.

- Emotionsfokussierte Psychotherapie – stärkt den Umgang mit belastenden Gefühlen wie Angst oder Erschöpfung.

- Entspannungsverfahren – Techniken wie progressive Muskelentspannung oder Atemübungen fördern Regeneration und Stressabbau.

- Bewegung & Sport – körperliche Aktivität unterstützt den Abbau von Anspannung und stärkt das allgemeine Wohlbefinden.

- Kreativ- und Kunsttherapie – ermöglicht den Ausdruck innerer Belastungen und fördert Selbstreflexion auf nonverbaler Ebene.

- Musik- und Stimmtherapie – kann helfen, emotionale Blockaden zu lösen und ein Gefühl der Leichtigkeit zurückzubringen.

Diese Methoden greifen ineinander und werden individuell kombiniert, um Betroffenen einen geschützten Rahmen für nachhaltige Erholung und den Weg aus dem Burnout zu ermöglichen.

FAQ

Wie unterscheidet sich stiller Burnout von klassischem Burnout?

Beim stillen Burnout sind die Symptome oft weniger offensichtlich. Betroffene wirken nach außen hin leistungsfähig, während sie innerlich stark erschöpft sind. Im klassischen Burnout treten die Anzeichen wie Antriebslosigkeit, körperliche Beschwerden oder Konzentrationsprobleme meist deutlicher zutage. Der stille Burnout wird daher häufig erst spät erkannt.

Welche ersten Schritte sind sinnvoll, wenn ich Burnout-Anzeichen bei mir feststelle?

Wenn Sie erste Anzeichen von Burnout bei sich bemerken, ist es wichtig, diese ernst zu nehmen und nicht zu ignorieren. Ein sinnvoller erster Schritt ist, bewusst Pausen einzuplanen und den eigenen Alltag kritisch zu reflektieren. Auch Gespräche mit Vertrauenspersonen können entlastend wirken. Gleichzeitig sollten Sie professionelle Hilfe in Betracht ziehen – sei es durch den Hausarzt, eine psychologische Beratung oder eine spezialisierte Klinik. Je früher Sie Unterstützung suchen, desto besser können Sie einem fortschreitenden Burnout entgegenwirken und die eigene Gesundheit stabilisieren.

Welche Rolle spielt Ernährung und Bewegung bei der Vorbeugung von Burnout?

Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind wichtige Schutzfaktoren. Sie stärken das Immunsystem, fördern die Stressresistenz und wirken positiv auf die Psyche. Besonders in Kombination mit ausreichend Schlaf und bewussten Pausen können sie helfen, ein Burnout zu vermeiden oder den Heilungsprozess zu unterstützen.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...