Klaustrophobie – Wege aus der Angst vor engen Räumen

Klaustrophobie verstehen: Wenn Enge Angst auslöst

Was ist Klaustrophobie?

Klaustrophobie bezeichnet eine ausgeprägte Angst vor engen oder geschlossenen Räumen – zum Beispiel in Aufzügen, Tunneln, engen Treppenhäusern, kleinen fensterlosen Räumen oder auch bei Untersuchungen in der „Röhre“ (z. B. MRT). Entscheidend ist dabei nicht die objektive Gefährlichkeit der Situation, sondern das subjektive Erleben: Viele Betroffene haben das Gefühl, „eingesperrt“ zu sein, nicht rechtzeitig herauszukommen oder die Kontrolle zu verlieren.

In der Diagnostik wird Klaustrophobie typischerweise den spezifischen (isolierten) Phobien zugeordnet (ICD-10: F40.2). Gemeint sind Ängste, die sich auf klar umschriebene Situationen oder Auslöser beziehen – darunter explizit auch „geschlossene Räume“.

Klaustrophobie oder „Platzangst“? Wichtige Abgrenzung

Im Alltag wird Klaustrophobie häufig als „Platzangst“ bezeichnet – medizinisch ist das jedoch meist nicht korrekt. Unter Platzangst wird in der Psychologie in der Regel Agoraphobie verstanden: die Angst vor Situationen oder Orten, in denen Flucht schwierig wäre oder Hilfe nicht verfügbar erscheint (z. B. Menschenmengen, weite Plätze, öffentliche Verkehrsmittel).

Kurz gesagt:

- Klaustrophobie (Raumangst):

Angst vor Enge bzw. geschlossenen Räumen (z. B. Aufzug, Tunnel). - Agoraphobie („Platzangst“):

Angst vor bestimmten Situationen, in denen „nicht wegkönnen“ oder „keine Hilfe bekommen“ befürchtet wird (z. B. Menschenmengen, Reisen mit Bus/Bahn).

Beides kann sich ähneln (z. B. Angst im Zug oder in vollen Räumen) und auch gemeinsam auftreten. Gerade deshalb ist die Unterscheidung hilfreich, um passende Behandlungswege abzuleiten.

Warum sich die Angst „so real“ anfühlt

Viele Patient*innen berichten, dass die Angst in engen Räumen ganz plötzlich einsetzt – manchmal sogar ohne erkennbaren Auslöser. Das ist typisch für phobische Ängste: Der Körper schaltet in einen Alarmzustand, als bestünde akute Gefahr. Es kann zu Herzrasen, Druck auf der Brust, Schwindel und Schwitzen kommen, ebenso zu Atemnot oder dem Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Häufig treten Zittern, starke innere Unruhe und ein ausgeprägter Fluchtimpuls auf – begleitet von Gedanken wie „Ich kippe gleich um“, „Ich komme hier nicht raus“ oder „Ich verliere die Kontrolle“.

Diese Reaktionen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck eines überaktivierten Angstsystems. Verstärkt wird die Angst oft durch Vermeidung (z. B. Aufzüge konsequent meiden) oder Sicherheitsstrategien (z. B. nur mit Begleitung gehen, immer in Türnähe bleiben): Kurzfristig entlastet das, langfristig lernt das Gehirn jedoch, dass die Situation gefährlich sein muss – und die Klaustrophobie stabilisiert sich. Die gute Nachricht: Spezifische Phobien gelten als gut behandelbar, insbesondere mit verhaltenstherapeutischen Verfahren und angeleiteter Exposition/Konfrontation.

Erfahren Sie jetzt mehr über ICD-10 F41 – Andere Angststörungen!

Symptome & typische Situationen im Alltag

Klaustrophobie zeigt sich nicht nur als „Angstgefühl“. Häufig ist es ein Zusammenspiel aus Körperreaktionen, belastenden Gedanken und einem starken Drang, die Situation sofort zu verlassen. Viele Betroffene erkennen ihre Klaustrophobie daran, dass sie bestimmte Orte konsequent meiden oder ihren Alltag „um Enge herum“ organisieren – oft, ohne es bewusst so zu benennen.

Körperliche Symptome: Wenn der Körper Alarm schlägt

In engen oder als „nicht kontrollierbar“ erlebten Situationen kann der Körper in einen akuten Stressmodus wechseln. Typische Symptome sind:

- Herzrasen, schneller Puls, Zittern

- Schwitzen, Hitzewallungen oder Kältegefühl

- Engegefühl in der Brust, flacher Atem, „keine Luft bekommen“

- Schwindel, Übelkeit, weiche Knie

- Kribbeln, Benommenheit, das Gefühl „gleich ohnmächtig zu werden“

Diese Reaktionen sind zwar sehr unangenehm, aber sie sind eine normale Angstreaktion des Körpers. Gerade weil sie so intensiv wirken, werden sie oft als bedrohlich interpretiert – und verstärken damit die Angst zusätzlich.

Gedanken & Gefühle: Kontrollverlust, Ausgeliefertsein, „Ich muss hier raus“

Parallel zur Körperreaktion treten häufig typische Gedankenmuster auf, die sich innerhalb von Sekunden aufschaukeln können – etwa „Ich komme hier nicht raus“, „Ich verliere gleich die Kontrolle“, „Ich kippe um und niemand hilft mir“ oder „Ich halte das nicht aus“. Dazu kommen oft intensive Gefühle wie Panik, Ausgeliefertsein oder auch Scham, zum Beispiel in Form von Selbstvorwürfen wie „Warum stelle ich mich so an?“. Viele Patient*innen berichten, dass nicht die Enge an sich das Belastendste ist, sondern die Vorstellung, nicht schnell genug entkommen zu können – oder die Sorge, der eigene Körper könnte „versagen“.

Typische Situationen: Wo Klaustrophobie besonders häufig auffällt

Klaustrophobie kann sehr situationsgebunden sein. Manche Betroffene haben nur in bestimmten Auslösern Probleme, andere in mehreren Alltagssituationen. Häufig genannt werden:

- Aufzüge (besonders in höheren Gebäuden oder bei älteren Aufzügen)

- U-Bahn, Zug, Bus (vor allem, wenn Türen schließen oder es voll ist)

- Tunnel, Unterführungen, enge Treppenhäuser

- Fensterlose Räume (z. B. kleine Büros, Umkleiden, Toiletten)

- MRT/CT-Untersuchungen („Röhre“, Geräusche, Stillliegen)

- Staus im Auto (wenn „nicht einfach raus“ möglich ist)

- Menschenmengen in geschlossenen Bereichen (z. B. Konzerte in Hallen)

Wichtig ist: Die Angst kann auch auftreten, wenn der Raum objektiv nicht „extrem eng“ ist. Entscheidend ist die persönliche Wahrnehmung von Enge, Kontrolle und Ausweg. Im nächsten Kapitel geht es darum, wie Klaustrophobie entstehen kann – und warum sie sich bei manchen Menschen über Jahre hält, obwohl objektiv „nichts passiert“.

Ursachen & Auslöser: Wie Klaustrophobie entstehen und bleiben kann

Klaustrophobie hat selten „die eine“ Ursache. Häufig entsteht sie aus einem Zusammenspiel von Erfahrungen, Stressfaktoren und individuellen Eigenschaften – und wird vor allem dadurch stabilisiert, dass angstauslösende Situationen konsequent vermieden werden. Genau hier setzt ein hilfreiches Verständnis an: Nicht nur, warum die Angst da ist, sondern wie sie sich aufrechterhält.

Lernen durch Erfahrung: Wenn das Gehirn Enge mit Gefahr verknüpft

Viele spezifische Phobien entwickeln sich, weil das Gehirn eine Situation als „gefährlich“ abspeichert – manchmal nach einem einzelnen, sehr intensiven Moment, manchmal schleichend über mehrere Erlebnisse hinweg. Typische Wege sind:

- Direkte Erfahrung:

Eine belastende Situation in Enge (z. B. steckengebliebener Aufzug, Panik im MRT, Gefühl von „keine Luft“ in einer Menschenmenge). - Beobachtung/Übernahme:

Wer miterlebt, wie andere stark ängstlich reagieren, kann ähnliche Verknüpfungen entwickeln. - Erwartungslernen durch Informationen:

Warnungen („Pass auf, da kommst Du nicht raus“) oder beunruhigende Berichte können Enge gedanklich mit Gefahr koppeln.

Wichtig: Nicht jede betroffene Person erinnert ein klares „Start-Erlebnis“. Klaustrophobie kann auch nach einer Phase erhöhter Anspannung beginnen – etwa wenn das Nervensystem insgesamt empfindlicher auf Stress reagiert.

Stress, Anspannung und „Alarmbereitschaft“: Wenn das Angstsystem schneller anspringt

In Belastungsphasen (z. B. chronischer Stress, Schlafmangel, Überforderung) kann das vegetative Nervensystem schneller in Alarm gehen. Dann werden normale Körperempfindungen (wärmer, schnellerer Puls, flacherer Atem) leichter als gefährlich interpretiert – besonders in Situationen, die subjektiv als „nicht kontrollierbar“ erlebt werden.

Manche Patient*innen berichten, dass die Klaustrophobie nach einer ersten Panikattacke begonnen hat: Der Ort (z. B. U-Bahn, Aufzug) wird dann zum Auslöser, obwohl nicht der Ort selbst „gefährlich“ ist, sondern die Erinnerung an die intensive Körperreaktion.

Typische Trigger: Enge, Kontrollverlust und das Gefühl „nicht wegzukönnen“

Hinter vielen klaustrophobischen Reaktionen steckt weniger die Enge an sich als vielmehr das Erleben von Eingesperrtsein oder Begrenzung – etwa wenn Türen geschlossen sind oder die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Häufig kommt das Gefühl fehlender Kontrolle hinzu, zum Beispiel beim Stillhalten im MRT oder wenn ein Aussteigen gerade nicht möglich ist. Auch Zeitdruck kann die Angst verstärken, etwa wenn bis zur nächsten Station noch einige Minuten vergehen, und ebenso körperliche Nähe oder Überfüllung, wenn Enge vor allem durch Menschen entsteht. Je stärker diese Aspekte zusammenkommen, desto wahrscheinlicher wird eine ausgeprägte Angstreaktion.

Warum die Angst bleibt: Vermeidung und Sicherheitsstrategien als Verstärker

Auch wenn Vermeidung kurzfristig entlastet, lernt das Gehirn dabei langfristig: „Gut, dass ich das meide – es war gefährlich.“ Ähnlich wirken Sicherheitsstrategien (z. B. nur mit Begleitung, immer nahe an der Tür, ständig den „Ausweg checken“). Sie vermitteln unbewusst: „Ohne diese Maßnahmen geht es nicht.“

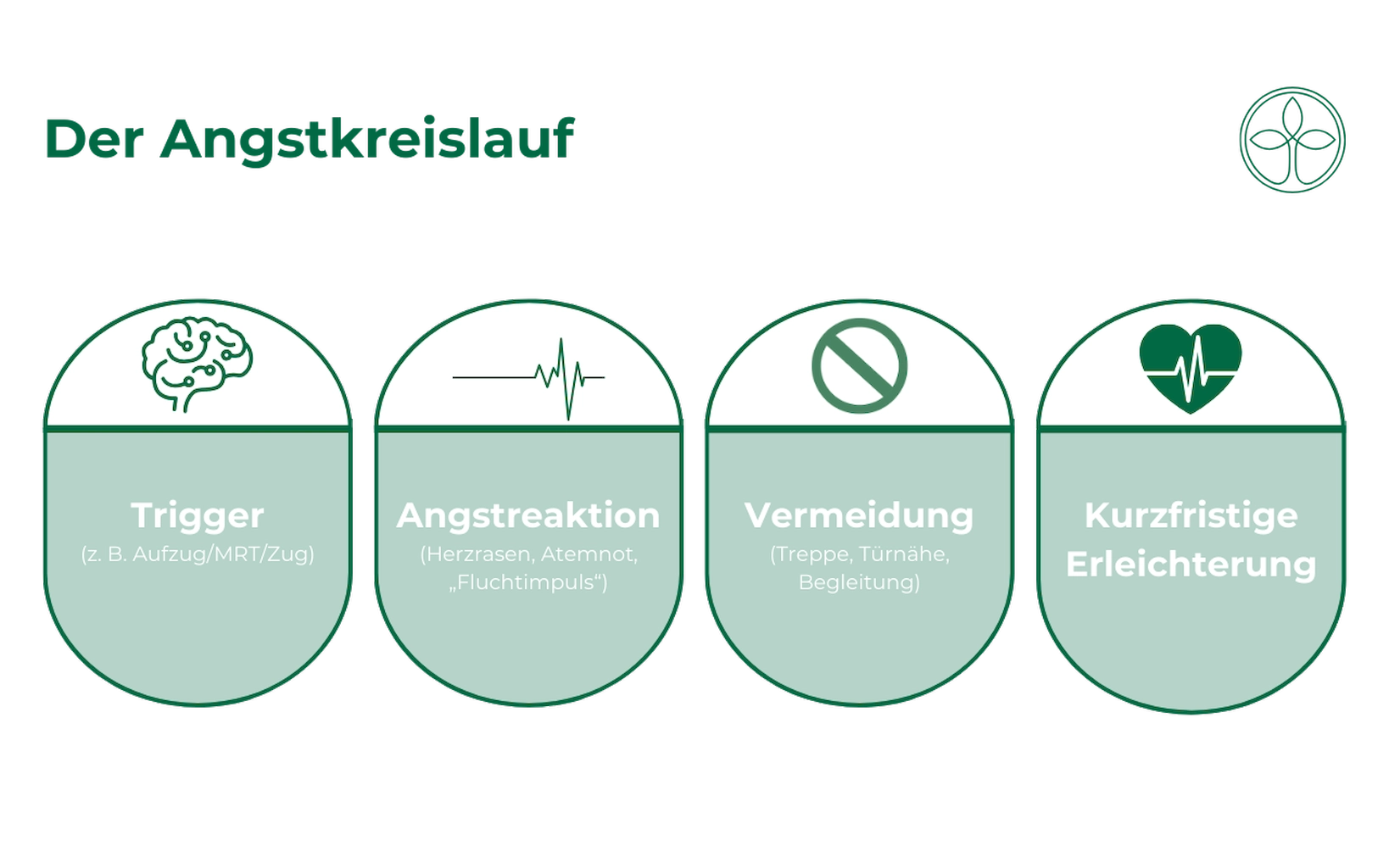

So entsteht ein Kreislauf: Angst → Vermeidung/Sicherheit → kurzfristige Erleichterung → langfristige Stabilisierung der Angst. Genau deshalb zielen wirksame Behandlungsansätze später darauf ab, diesen Kreislauf Schritt für Schritt zu unterbrechen – kontrolliert, nachvollziehbar und ohne Überforderung.

Selbsthilfe im Alltag: Erste Schritte, die wirklich entlasten

Akut helfen: Was Sie in engen Räumen sofort tun können

Wenn die Angst in engen Räumen hochschießt, ist das Ziel nicht „alles wegmachen“, sondern den Alarmzustand herunterzufahren und wieder Handlungsspielraum zu gewinnen. Bewährt haben sich kurze, klare Schritte:

- Atmung stabilisieren:

Langsam ausatmen (Ausatmen etwas länger als Einatmen). Das signalisiert dem Körper: keine akute Gefahr. - Orientierung nach außen:

Bewusst 5 Dinge im Raum benennen (sehen/hören/spüren). Das bringt Aufmerksamkeit weg von Körpersymptomen. - Bodenkontakt herstellen:

Füße fest in den Boden drücken, Hände auf Oberschenkel, Haltung aufrichten. Der Körper bekommt „Stabilität“. - Kurze Selbstinstruktion:

Sätze wie „Das ist Angst, nicht Gefahr“ oder „Die Welle geht vorbei“ helfen, Katastrophengedanken zu bremsen. - Sicherheitsverhalten reduzieren (sanft):

Zum Beispiel nicht permanent den Ausgang „checken“, sondern den Blick auch bewusst im Raum halten. Kleine Änderungen reichen.

Wichtig: Je häufiger solche Strategien in moderater Angst geübt werden, desto besser funktionieren sie auch in stärkeren Momenten.

Langfristig wirksam: Vermeidung abbauen und Mini-Expositionen planen

Der größte Hebel bei Klaustrophobie ist meist nicht das „Durchhalten“, sondern ein kluger, abgestufter Aufbau neuer Erfahrungen. Das Prinzip ist einfach: Situationen, die bisher gemieden wurden, werden in sehr kleinen Schritten wieder aufgesucht – so, dass die Angst zwar spürbar ist, aber beherrschbar bleibt.

So kann ein alltagstauglicher Einstieg aussehen:

- Angstleiter erstellen:

6–10 Situationen von „leicht“ bis „schwer“ ordnen (z. B. Aufzugtür offen → eine Etage fahren → zwei Etagen → Stoßzeit). - Mini-Schritte statt Sprünge:

Lieber häufig kurz üben als selten „maximal“. - Zeit statt Flucht:

Nicht sofort abbrechen, sondern 30–90 Sekunden länger bleiben, bis die Angst etwas nachlässt. - Sicherheitsstrategien dosieren:

Zunächst erlaubt, später schrittweise reduzieren (z. B. erst Begleitung, später alleine). - Übungsprotokoll:

Kurz notieren: Situation, Angst (0–10), was passiert ist, was überraschend gut ging. Das stärkt Vertrauen.

Wenn der Alltag stark eingeschränkt ist (z. B. Arbeit, Mobilität, medizinische Untersuchungen), wenn Panikattacken häufig auftreten oder wenn zusätzlich andere Belastungen bestehen, ist es sinnvoll, frühzeitig professionelle Unterstützung einzubeziehen. Genau darum geht es im nächsten Kapitel: Welche Therapieverfahren bei Klaustrophobie besonders wirksam sind – und wie eine Behandlung konkret ablaufen kann.

Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler

In der Klinik Friedenweiler werden Angststörungen – darunter auch spezifische Phobien – in einem individuell abgestimmten, ganzheitlichen Behandlungskonzept behandelt. Ziel ist es, Angstmechanismen zu verstehen, Vermeidung abzubauen und Sicherheit im Alltag zurückzugewinnen.

Zentrale Bausteine:

- Psychotherapie (Einzel & Gruppe) Verhaltenstherapeutische und akzeptanzbasierte Ansätze (z. B. ACT), um Angstgedanken und -muster zu verändern.

- Expositionstraining (Konfrontation): Schrittweise, gut vorbereitete Annäherung an angstauslösende Situationen – ein Kernbaustein bei spezifischen Phobien.

- Entspannung & Achtsamkeit: z. B. Progressive Muskelentspannung/Imagination sowie achtsamkeitsbasierte Übungen zur Stressreduktion und besseren Selbstregulation.

- Ergänzende Therapien: körperorientierte Verfahren, Bewegung/Sport sowie kreativtherapeutische Angebote als unterstützende Elemente.

FAQ zur Klaustrophobie

Ist Klaustrophobie heilbar?

Klaustrophobie gilt als gut behandelbar. Viele Betroffene erleben eine deutliche Besserung, besonders wenn Vermeidung reduziert und neue Erfahrungen gezielt aufgebaut werden (z. B. über Exposition).

Was hilft bei Klaustrophobie im MRT oder beim Fliegen?

Hilfreich sind Vorbereitung (Ablauf kennen, Stoppsignal), einfache Akut-Techniken (langsames Ausatmen, Orientierung nach außen) und – bei starkem Leidensdruck – eine schrittweise Gewöhnung im therapeutischen Rahmen.

Klaustrophobie oder Panikstörung – wie unterscheiden?

Klaustrophobie ist meist an bestimmte Situationen gebunden (enge/geschlossene Räume). Bei einer Panikstörung können Attacken auch ohne klaren Auslöser auftreten, oft mit starker Sorge vor der nächsten Attacke.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...