Hochfunktionale Depression erkennen – Wenn die Fassade im Alltag täuscht

Was ist eine hochfunktionale Depression?

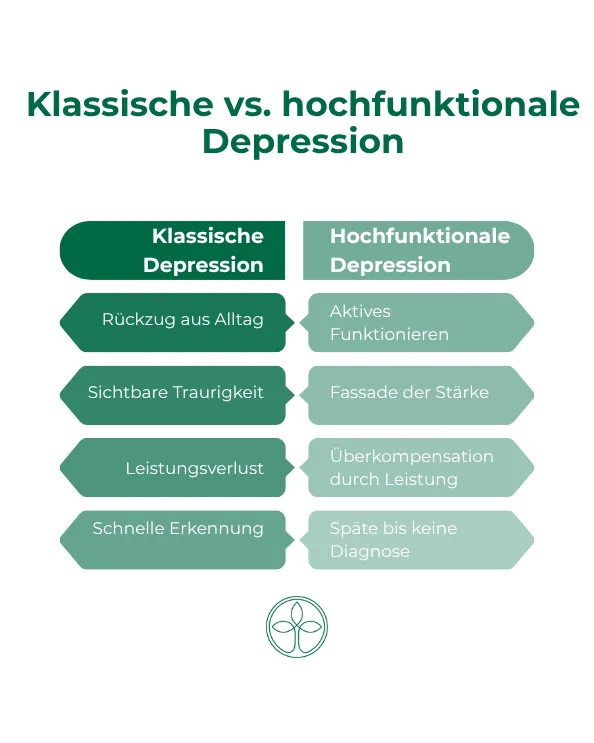

Abgrenzung zur klassischen Depression

Die hochfunktionale Depression gehört zu den weniger bekannten, dafür aber umso tückischeren Erscheinungsformen depressiver Störungen. Betroffene leiden unter den typischen inneren Belastungen einer Depression – schaffen es jedoch weiterhin, im Alltag zu funktionieren. Sie gehen zur Arbeit, übernehmen familiäre Verantwortung und wirken auf andere oft leistungsstark, organisiert und ausgeglichen. Genau das macht die Erkennung so schwierig.

Im Unterschied zur klassischen Depression zeigen sich bei einer hochfunktionalen Depression oft keine offenen Ausfallerscheinungen oder Rückzüge aus dem Alltag. Die Fassade bleibt aufrechterhalten – und die eigentliche seelische Belastung bleibt im Verborgenen.

Typische Unterschiede zur klassischen Depression lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Äußere Leistungsfähigkeit bleibt erhalten: Während viele depressiv erkrankte Personen ihren Alltag nicht mehr bewältigen können, erscheinen hochfunktional Betroffene weiterhin aktiv und zuverlässig.

- Emotionale Symptome werden versteckt: Traurigkeit, Erschöpfung oder Hoffnungslosigkeit werden oft unterdrückt oder kompensiert – nicht selten sogar durch übermäßige Aktivität.

- Hilferufe bleiben aus: Da Betroffene selbst ihre Symptome oft nicht als behandlungsbedürftig einstufen, unterbleibt eine frühzeitige Diagnose.

Gefahr der Selbstüberforderung: Um die eigene Fassade aufrechtzuerhalten, wird viel Energie aufgewendet – was langfristig zu emotionalem und körperlichem Zusammenbruch führen kann.

Warum viele Betroffene nicht auffallen

Ein wesentliches Merkmal der hochfunktionalen Depression ist ihre Unsichtbarkeit – sowohl für das Umfeld als auch für die Betroffenen selbst. Wer weiterhin „funktioniert“, wird selten hinterfragt. Kolleg*innen, Freund*innen und selbst Familienmitglieder sehen in der Regel nur das äußere Bild: eine leistungsfähige, engagierte, scheinbar stabile Person. Dass sich dahinter tiefe innere Erschöpfung, emotionale Leere oder Selbstzweifel verbergen, bleibt oft unbemerkt.

Auch gesellschaftliche Faktoren spielen eine Rolle: In einer leistungsorientierten Kultur gilt es als Tugend, stark zu sein – Schwäche wird dagegen tabuisiert. Viele Menschen mit funktionaler Depression haben über Jahre gelernt, ihre Gefühle zu kontrollieren und Bedürfnisse zu unterdrücken. Das Erkennen der eigenen psychischen Belastung fällt daher besonders schwer.

Warum Betroffene oft lange unerkannt bleiben

Die hohe Anpassungsfähigkeit hochfunktional depressiver Menschen trägt maßgeblich dazu bei, dass die Erkrankung häufig spät oder gar nicht diagnostiziert wird. Sie entwickeln über die Zeit verschiedene Strategien, um ihre Symptome zu überdecken oder sich selbst zu täuschen:

- Überkompensation durch Leistung: Viele Betroffene versuchen, ihre innere Leere mit Perfektionismus und übermäßiger Aktivität zu überspielen. Sie übernehmen zu viele Aufgaben, arbeiten exzessiv oder streben nach ständiger Anerkennung. Diese Überkompensation wird fälschlicherweise oft als Zeichen von Stärke interpretiert.

- Routinen als Schutzmechanismus: Durch strukturierte Tagesabläufe und gewohnte Ablenkungen bleibt wenig Raum zur Selbstreflexion. Das Funktionieren wird zur Gewohnheit, das Innehalten zur Bedrohung.

- Vermeidung von Nähe: Emotionale Gespräche oder tiefere Beziehungen werden vermieden, um die eigene Verletzlichkeit nicht sichtbar werden zu lassen. Betroffene isolieren sich emotional – trotz äußerer Präsenz im sozialen Leben.

- Selbstzweifel als Dauerzustand: Viele Menschen mit hochfunktionaler Depression halten ihre Gedanken für normal und ihre Probleme für „nicht schlimm genug“. Dadurch verzichtet ein Großteil lange Zeit auf professionelle Hilfe.

Diese unauffällige Erscheinungsform der Depression ist kein Zeichen von fehlendem Leid – sondern ein Hinweis darauf, wie stark Betroffene im Verbergen geschult sind. Gerade deshalb ist es wichtig, aufmerksam hinzusehen und frühzeitig über mögliche Warnsignale aufzuklären.

Maskieren im Berufs- und Privatleben

Auch wenn Menschen mit hochfunktionaler Depression äußerlich stabil wirken, erleben sie innerlich oft starke emotionale Schwankungen. Typisch ist ein anhaltendes Gefühl der inneren Leere oder das Empfinden, „funktionieren zu müssen“, ohne Lebensfreude zu empfinden. Gefühle wie Traurigkeit, Reizbarkeit, Schuld oder Scham schleichen sich leise in den Alltag ein – werden aber häufig nicht nach außen getragen.

Oft sind es Gedanken wie:

„Ich darf mich nicht hängen lassen.“

„Anderen geht es viel schlechter.“

„Ich muss weitermachen – es geht schon irgendwie.“

Diese inneren Überzeugungen halten Betroffene im Funktionsmodus, während sie emotional immer weiter erschöpfen.

Körperliche Symptome ohne klare Ursache

Neben den emotionalen Belastungen zeigt sich eine hochfunktionale Depression oft auch auf körperlicher Ebene. Besonders tückisch ist, dass diese Symptome meist diffus sind und nicht eindeutig auf eine psychische Ursache hinweisen. Dadurch bleiben sie sowohl für Ärzt*innen als auch für die Betroffenen selbst lange unerkannt.

Typische körperliche Anzeichen sind:

- Chronische Erschöpfung: Trotz ausreichend Schlaf fühlen sich Betroffene dauerhaft müde und energielos. Es fehlt an innerem Antrieb.

- Schlafstörungen: Einschlafprobleme, nächtliches Grübeln oder frühmorgendliches Erwachen können Hinweise auf eine verdeckte Depression sein.

- Kopfschmerzen und Verspannungen: Häufig klagen Betroffene über Muskelverspannungen, Nackenschmerzen oder Spannungskopfschmerzen, ohne organische Ursachen.

- Appetitveränderungen: Manche verlieren völlig das Interesse an Essen, andere kompensieren emotional durch übermäßige Nahrungsaufnahme.

Diese Symptome treten meist schleichend auf und werden oft fälschlich anderen Auslösern wie Stress oder Überlastung zugeschrieben.

Der Widerspruch zwischen äußerer Stärke und innerer Leere

Ein zentrales Merkmal funktionaler Depression ist der Kontrast zwischen dem äußeren Bild einer leistungsfähigen Person und dem inneren emotionalen Zustand. Diese Diskrepanz führt häufig dazu, dass Betroffene selbst an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln: „Ich schaffe doch alles – kann das wirklich eine Depression sein?“

Nach außen hin erleben Kolleg*innen, Freund*innen oder Angehörige eine strukturierte, verlässliche und engagierte Person. Doch innerlich fehlt die Verbindung zum eigenen Empfinden. Dinge, die früher Freude bereitet haben, erscheinen bedeutungslos. Zwischenmenschliche Kontakte fühlen sich leer an.

Nicht selten entwickeln Betroffene ein starkes Gefühl der Entfremdung – von sich selbst und von der Welt. Und trotzdem funktionieren sie weiter, weil sie es müssen – oder glauben, es zu müssen.

Alltag mit funktionaler Depression: Zwischen Überforderung und Anpassung

Maskieren im Berufs- und Privatleben

Menschen mit hochfunktionaler Depression entwickeln häufig eine ausgeprägte Fähigkeit zur Anpassung. Sie halten im Job Termine ein, erledigen Aufgaben gewissenhaft, sind pünktlich und gelten oft als besonders zuverlässig. Auch im Familien- oder Freundeskreis zeigen sie sich sozial präsent und hilfsbereit.

Was dabei kaum sichtbar wird: Dieses Funktionieren erfolgt oft auf Kosten der eigenen Gesundheit. Das permanente Unterdrücken negativer Gefühle sowie die ständige Selbstkontrolle zehren langfristig an den psychischen und physischen Ressourcen. Im Berufsleben führt das häufig zu emotionaler Erschöpfung, im privaten Umfeld zu innerer Distanz und Rückzug, obwohl der Kontakt oberflächlich aufrechterhalten bleibt.

Strategien, um „zu funktionieren“ – und ihr Preis

Um ihren Alltag zu bewältigen und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, greifen Betroffene auf verschiedene unbewusste Strategien zurück. Diese helfen kurzfristig, verschärfen langfristig aber oft die psychische Belastung:

- Perfektionismus: Viele Betroffene setzen sich selbst unter Druck, alles besonders gut machen zu müssen – aus Angst, nicht genug zu sein oder aufzufallen.

- Überanpassung: Eigene Bedürfnisse werden zurückgestellt, um den Erwartungen anderer zu entsprechen. Dadurch entsteht ein Gefühl der inneren Leere.

- Verdrängung von Emotionen: Negative Gefühle wie Angst, Wut oder Traurigkeit werden verdrängt, anstatt verarbeitet – was zu psychosomatischen Beschwerden führen kann.

- Kontrollzwang im Alltag: Struktur und Kontrolle geben scheinbare Sicherheit – gleichzeitig entsteht dabei ein hoher innerer Stresspegel.

Diese Bewältigungsstrategien sind keine bewussten Täuschungen, sondern oft über Jahre erlernte Muster, um trotz innerem Leid „normal“ zu wirken.

Typische Denk- und Verhaltensmuster

Hochfunktional depressiv Erkrankte neigen dazu, sich selbst besonders kritisch zu bewerten. Gedanken wie „Ich muss stark sein“, „Schwäche darf ich mir nicht erlauben“ oder „Ich genüge nicht“ prägen das Selbstbild. Diese Glaubenssätze führen dazu, dass sich Betroffene selbst wenig Mitgefühl entgegenbringen – und frühzeitig auftretende Symptome ignorieren oder bagatellisieren.

Zudem herrscht häufig ein starkes Verantwortungsgefühl gegenüber anderen. Die eigenen Bedürfnisse treten in den Hintergrund. Diese Haltung wird vom sozialen Umfeld meist positiv bewertet, obwohl sie Ausdruck eines inneren Ungleichgewichts ist.

Der soziale Rückzug hinter der aktiven Fassade

Trotz äußerer Aktivität ziehen sich viele Betroffene emotional immer weiter zurück. Gespräche bleiben oberflächlich, Nähe wird vermieden. Der Grund dafür ist nicht Desinteresse – sondern Erschöpfung. Es fehlt die Energie für echte Verbundenheit, für tiefgehenden Austausch oder emotionale Reaktionen.

Diese stille Isolation ist besonders gefährlich, da sie nicht sofort auffällt. Während das Umfeld nichts bemerkt, verlieren Betroffene zusehends den Zugang zu sich selbst und zu anderen.

Möchten Sie mehr über Depressionen erfahren? Hier finden Sie mehr Informationen.

Warum eine verdeckte Depression gefährlich ist

Spätfolgen durch fehlende Behandlung

Eine hochfunktionale bzw. verdeckte Depression bleibt oft über Jahre unerkannt. Solange Betroffene funktionieren, scheint kein akuter Handlungsbedarf zu bestehen – weder für das soziale Umfeld noch für die Betroffenen selbst. Diese scheinbare Stabilität ist jedoch trügerisch: Das seelische Leiden bleibt bestehen und kann sich im Laufe der Zeit verschärfen.

Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe leiden in Deutschland rund fünf Millionen Menschen an einer Depression. Während der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach Therapieplätzen um etwa 40 %. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit rund 3,8 % der Bevölkerung betroffen, bei Erwachsenen sogar etwa 5 %. Diese Zahlen zeigen, wie verbreitet Depressionen sind – auch dann, wenn sie sich hinter einer funktionierenden Fassade verbergen.

Wird eine hochfunktionale Depression nicht erkannt und behandelt, kann es zu schwerwiegenden Folgeerscheinungen kommen:

- Chronifizierung der Symptome: Unbehandelte Depressionen neigen dazu, sich zu verfestigen. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, aus dem belastenden Zustand herauszufinden.

- Körperliche Erkrankungen: Psychische Dauerbelastung kann sich in körperlichen Beschwerden niederschlagen – z. B. in Form von Magen-Darm-Problemen, Herz-Kreislauf-Störungen oder chronischen Schmerzen.

- Verlust von Lebensfreude und Sinn: Wenn das Leben nur noch aus Pflichterfüllung besteht, kann ein Gefühl innerer Leere überhandnehmen, das jede Lebensqualität erstickt.

- Soziale Isolation: Der emotionale Rückzug führt langfristig zu Einsamkeit und dem Gefühl, nicht mehr verbunden zu sein – weder mit anderen noch mit sich selbst.

Je länger eine funktionale Depression ignoriert wird, desto größer ist das Risiko, dass sie in eine schwere depressive Episode übergeht – mit massiven Einschränkungen im Alltag und gesteigertem Leidensdruck.

Verharmlosung durch das Umfeld

Eine der größten Gefahren besteht in der Reaktion des sozialen Umfelds. Da hochfunktional depressiv erkrankte Menschen häufig gut angepasst, hilfsbereit und aktiv wirken, wird ihr inneres Leiden oft nicht ernst genommen – selbst dann nicht, wenn sie erste Andeutungen machen. Aussagen wie „Du machst das doch alles super“ oder „Das ist doch nur eine Phase“ wirken auf den ersten Blick ermutigend, können aber dazu führen, dass sich Betroffene noch weiter zurückziehen.

Die fehlende Anerkennung der psychischen Belastung verstärkt das Gefühl, „nicht krank genug“ zu sein, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei ist gerade diese Unsichtbarkeit ein entscheidender Hinweis darauf, wie tiefgreifend das Problem ist. Denn wer trotz Depression weiter funktioniert, braucht nicht weniger Unterstützung – sondern oft besonders viel.

Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler

Die Behandlung hochfunktionaler Depressionen in der Klinik Friedenweiler erfolgt ganzheitlich, individuell abgestimmt und mit besonderem Augenmerk auf verdeckte Symptome und psychische Belastungsmuster. Zum Einsatz kommen unter anderem:

- Individuelle Diagnostik durch Psycholog*innen und Ärzti*nnen

Die hochfunktionale Depression wird häufig nicht sofort erkannt. In der Klinik erfolgt daher eine gründliche psychologische und medizinische Anamnese, die auch subtile Symptome ernst nimmt. - Verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Einzel- und Gruppentherapien

Ziel ist es, innere Überzeugungen wie „Ich muss immer funktionieren“ zu hinterfragen und alternative, gesündere Denk- und Verhaltensmuster aufzubauen. - Kunst- und Musiktherapie

Diese kreativen Verfahren ermöglichen einen nonverbalen Zugang zu inneren Emotionen, die Betroffene im Alltag oft unterdrücken oder nicht benennen können. - Sport- und Bewegungstherapie

Therapeutisches Boxen, Walken, Bogenschießen oder Fitnessangebote helfen, angestaute Spannungen abzubauen und das Körpergefühl zu stärken – wichtig für Menschen, die stark im Kopf und weniger im Fühlen verankert sind. - Achtsamkeit und Entspannung

progressive Muskelentspannung oder geführte Meditationen fördern den Zugang zu innerer Ruhe und Selbstwahrnehmung – eine zentrale Ressource für Menschen mit verdeckter Depression. - Naturtherapie und tiergestützte Therapie

Die naturnahe Lage der Klinik ermöglicht Therapieformen, die Rückzug, Erdung und heilsame Verbindung zur Umwelt unterstützen. Auch der Umgang mit Tieren fördert emotionale Öffnung. - Medikamentöse Unterstützung bei Bedarf

In ausgewählten Fällen kann eine psychopharmakologische Begleitung helfen, schwere depressive Symptome zu lindern und den Zugang zur Therapie zu erleichtern.

FAQ

Können auch Jugendliche von einer hochfunktionalen Depression betroffen sein?

Ja, auch Jugendliche können an einer hochfunktionalen Depression leiden. Gerade in der Schulzeit oder in der Ausbildung fällt es oft schwer, psychische Belastungen zu äußern. Viele junge Menschen verbergen ihre Symptome hinter guten Noten, sportlichem Ehrgeiz oder sozialer Anpassung. Eltern, Lehrer*innen und Bezugspersonen sollten daher auf subtile Anzeichen achten – wie emotionale Erschöpfung, Reizbarkeit oder sozialer Rückzug – selbst wenn die äußere Leistung stabil bleibt.

Wie lässt sich eine hochfunktionale Depression von einem Burnout abgrenzen?

Die Übergänge zwischen hochfunktionaler Depression und Burnout sind fließend, da sich die Symptome teilweise ähneln – etwa in Form von Erschöpfung oder innerer Leere. Während Burnout meist aus chronischer Überlastung im beruflichen Kontext entsteht, ist eine hochfunktionale Depression eine eigenständige psychische Erkrankung mit tieferliegenden emotionalen und kognitiven Ursachen. Eine fachärztliche oder psychotherapeutische Abklärung kann helfen, die genaue Diagnose zu stellen und gezielte Hilfe einzuleiten.

Was kann ich tun, wenn meine Partner*in eine funktionale Depression hat, es aber nicht wahrhaben will?

In solchen Fällen ist einfühlsame Kommunikation besonders wichtig. Vermeiden Sie Vorwürfe oder Diagnosen, und signalisieren Sie stattdessen Verständnis und Unterstützung. Formulierungen wie „Ich mache mir Sorgen, weil ich merke, dass es dir nicht gut geht“ können helfen, eine Öffnung anzustoßen. Bieten Sie Hilfe bei der Suche nach professioneller Unterstützung an – etwa durch ein Gespräch mit dem Hausarzt oder einer Psychotherapeut*in. Letztlich können Sie die Entscheidung zur Hilfe nicht erzwingen, aber durch Ihre Präsenz und Geduld wichtige Impulse geben.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...