KI in der Psychotherapie – Chancen, Risiken und Perspektiven für die seelische Gesundheit

Was kann Künstliche Intelligenz heute in der Psychotherapie leisten?

Die Digitalisierung macht auch vor der Psychotherapie nicht halt. In den vergangenen Jahren hat sich die künstliche Intelligenz (KI) rasant weiterentwickelt – und findet zunehmend Eingang in die psychische Gesundheitsversorgung. Doch was kann KI aktuell wirklich leisten, und wo stößt sie an ihre Grenzen?

Konkrete Einsatzfelder: Von Chatbots bis Sprachanalyse

Künstliche Intelligenz kommt heute bereits in verschiedenen Bereichen der Psychotherapie zum Einsatz – meist begleitend zu klassischen Behandlungsmethoden. Die wichtigsten Anwendungsfelder sind:

- KI-gestützte Chatbots: Digitale Gesprächspartner*innen wie z. B. „Woebot“ oder „Wysa“ simulieren therapeutische Gespräche, um Nutzer*nnen bei der Selbstreflexion zu unterstützen oder emotionale Krisen abzufangen. Sie arbeiten auf Basis kognitiver Verhaltenstherapie und reagieren mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung.

- Sprachanalyse zur Früherkennung: KI-Systeme können Sprache auf emotionale Muster, Sprechtempo, Tonfall oder Satzstruktur analysieren. Dadurch lassen sich frühzeitig Hinweise auf Depressionen, Angststörungen oder psychotische Entwicklungen erkennen.

- Stimmungs- und Verhaltenstracking per App: KI hilft dabei, Muster im Alltag zu erkennen – etwa durch die Analyse von Schlafdaten, Aktivitätslevel oder sozialen Interaktionen, um Rückschlüsse auf den psychischen Zustand zu ziehen.

- Individualisierte Therapieempfehlungen: Basierend auf großen Datenmengen kann KI potenziell dabei helfen, passgenaue Therapieformen für Patient*innen vorzuschlagen – abhängig von Diagnosen, Symptomen und bisherigen Behandlungserfolgen.

Diese Technologien stehen häufig noch am Anfang ihrer klinischen Anwendung, zeigen jedoch bereits vielversprechende Möglichkeiten – vor allem in der Ergänzung klassischer Therapieverfahren.

Unterstützung, nicht Ersatz: Die Rolle von Therapeut*innen im digitalen Zeitalter

Auch wenn KI erstaunliche Fortschritte macht, ist klar: Sie ersetzt keine Psychotherapeut*in. Denn Empathie, Beziehungsgestaltung und das individuelle Eingehen auf die persönliche Lebenssituation lassen sich durch keine Maschine vollständig abbilden.

KI kann jedoch eine wertvolle Unterstützung sein – beispielsweise in Form von Voranalysen, ergänzenden Selbsthilfe-Tools oder der automatisierten Dokumentation. Dadurch bleibt Therapeutinnen mehr Zeit für den direkten Kontakt mit Patient*innen. Die Herausforderung besteht darin, ein sinnvolles Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine zu gestalten – mit klarer Rollenverteilung und verantwortungsvoller Integration in bestehende Behandlungskonzepte.

Grenzen technischer Systeme – wo KI (noch) an ihre Limits stößt

Trotz ihres Potenzials ist KI in der Psychotherapie mit deutlichen Einschränkungen konfrontiert. Einige ihrer wesentlichen Schwächen betreffen Bereiche, in denen menschliche Qualitäten unerlässlich sind:

- Fehlende emotionale Intelligenz: KI kann zwar emotionale Ausdrücke erkennen – sie fühlt jedoch nichts. Das Einfühlungsvermögen eines Menschen, das für viele Patient*innen die Grundlage einer vertrauensvollen Therapiebeziehung bildet, kann KI nicht ersetzen.

- Kontextschwierigkeiten: Menschliche Kommunikation ist oft vielschichtig, widersprüchlich und kulturell geprägt. KI-Systeme stoßen häufig an ihre Grenzen, wenn sie Ironie, Doppeldeutigkeiten oder nonverbale Signale interpretieren sollen.

- Verantwortungsfragen: Wer haftet, wenn ein KI-System eine falsche Empfehlung gibt? Diese ethischen und juristischen Fragen sind bisher unzureichend geklärt und machen einen verantwortungsvollen Einsatz umso wichtiger.

- Mangel an Transparenz: Viele KI-Algorithmen arbeiten als sogenannte „Black Boxes“ – ihre Entscheidungsprozesse sind für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Das erschwert die klinische Bewertung und das Vertrauen in die Systeme.

Diese Grenzen zeigen, dass KI in der Psychotherapie immer ergänzend und unter sorgfältiger Kontrolle eingesetzt werden sollte – niemals als Ersatz für den menschlichen Kontakt, der für viele Menschen in Krisen existenziell wichtig ist.

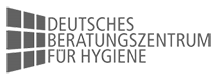

Chancen durch KI in der Psychotherapie

Die Integration von künstlicher Intelligenz in die psychotherapeutische Praxis wirft nicht nur Fragen auf, sondern eröffnet auch zahlreiche neue Möglichkeiten. Richtig eingesetzt, kann KI dabei helfen, die Versorgung psychisch erkrankter Menschen zu verbessern und präventiv zu wirken – ohne den menschlichen Faktor zu ersetzen.

Frühzeitige Diagnose durch Datenanalyse

Künstliche Intelligenz kann große Datenmengen in kürzester Zeit analysieren – und dadurch potenziell helfen, psychische Erkrankungen früher zu erkennen. Indem KI z. B. Sprachmuster, Bewegungsdaten oder Suchanfragen auswertet, lassen sich Warnzeichen für Depressionen, Angststörungen oder Stressbelastungen bereits in einem frühen Stadium identifizieren.

Diese frühzeitige Erkennung kann entscheidend sein, denn je schneller eine Therapie beginnt, desto besser sind oft die Behandlungschancen. In Zukunft könnten KI-gestützte Screening-Instrumente also zu einem wichtigen Bestandteil der Prävention werden – vorausgesetzt, sie werden verantwortungsvoll eingesetzt und von Fachkräften begleitet.

Sie möchten herausfinden, ob bei Ihnen psychischer Behandlungsbedarf besteht?

Entlastung und Effizienz im Therapiealltag

Viele Therapeut*innen berichten von einer zunehmenden Belastung im Arbeitsalltag – sei es durch die hohe Zahl an Patient*innen oder durch bürokratische Aufgaben. Künstliche Intelligenz kann hier gezielt unterstützen, etwa durch:

- automatisierte Dokumentation von Sitzungsinhalten

- Erstellung individualisierter Therapiepläne auf Basis von Patient*innendaten

- Auswertung von Fragebögen und Symptomerhebungen

Dadurch bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: den direkten Kontakt zwischen Therapeut*in und Patient*in. Gleichzeitig können Prozesse transparenter und strukturierter ablaufen, was der Qualität der Versorgung zugutekommt.

Neue Möglichkeiten in der Prävention

KI bietet nicht nur in der akuten Behandlung, sondern auch in der Vorbeugung psychischer Erkrankungen großes Potenzial. Algorithmen können dabei helfen, Risikogruppen frühzeitig zu identifizieren – etwa durch Analyse von Verhaltensdaten in Apps oder durch regelmäßige digitale Check-ins.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Niedrigschwelligkeit: Digitale Angebote auf Basis künstlicher Intelligenz sind oft rund um die Uhr verfügbar und lassen sich bequem von zu Hause aus nutzen. Das kann insbesondere für Menschen hilfreich sein, die Hemmungen haben, professionelle Hilfe aufzusuchen, oder in Regionen leben, in denen psychotherapeutische Versorgung schwer zugänglich ist.

Zugang zu Versorgung in unterversorgten Regionen

Gerade im ländlichen Raum oder in strukturschwachen Gegenden ist die psychotherapeutische Versorgung oft unzureichend. Lange Wartezeiten und weite Wege machen es vielen Menschen schwer, zeitnah Hilfe zu bekommen.

KI-gestützte Anwendungen können hier eine Brücke schlagen: Sie ermöglichen digitale Erstkontakte, bieten unterstützende Selbsthilfeangebote oder helfen, Patient*innen besser an passende Fachstellen weiterzuleiten. Auch wenn diese Lösungen keine vollwertige Therapie ersetzen, können sie doch dabei helfen, die Versorgungslücke zumindest teilweise zu überbrücken – bis ein persönlicher Kontakt hergestellt werden kann.

Grenzen und Risiken von KI in der Psychotherapie

Trotz aller Fortschritte bleibt die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Psychotherapie ein sensibles Thema. Denn wo Chancen bestehen, gibt es auch Risiken – besonders in einem Bereich, der auf Vertrauen, Empathie und menschliche Beziehung angewiesen ist. Der kritische Blick auf die Begrenzungen von KI ist deshalb essenziell.

Ethische Fragen: Vertrauen, Verantwortung und Kontrolle

Die Einführung von KI in die psychische Gesundheitsversorgung wirft zentrale ethische Fragen auf. Besonders problematisch wird es, wenn unklar bleibt, wer Entscheidungen trifft oder für Fehler verantwortlich ist. Zu den wichtigsten ethischen Herausforderungen zählen:

- Verantwortung bei Fehlentscheidungen: Wenn ein KI-System eine falsche Einschätzung trifft oder eine Therapieempfehlung gibt, die schadet – wer trägt dann die Verantwortung? Therapeut*innen? Entwickler*innen? Betreiber*innen der die Plattform?

- Verlust des menschlichen Vertrauensverhältnisses: Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung ist zentral in der Psychotherapie. Wird dieser Prozess durch digitale Systeme ersetzt oder gestört, kann das die Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigen.

- Entscheidungsautonomie der Patient*innen: Werden Menschen dazu gedrängt, KI-Systeme zu nutzen, obwohl sie lieber mit echten Therapeut*innen sprechen würden? Oder wird ihnen suggeriert, die Technologie sei gleichwertig – obwohl sie es nicht ist?

Diese Fragen zeigen, wie wichtig es ist, klare Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu schaffen – juristisch, ethisch und therapeutisch.

Datenschutz und sensible Patient*innendaten

In der Psychotherapie geht es um höchst persönliche Informationen. Diagnosen, Lebensgeschichten, emotionale Verletzungen – all das ist besonders schützenswert. Wenn solche Daten über KI-gestützte Anwendungen verarbeitet werden, stellt sich die Frage: Wie sicher sind diese Informationen wirklich?

Viele KI-Systeme arbeiten cloudbasiert, greifen auf Server außerhalb Deutschlands oder der EU zu und analysieren Daten automatisch. Das erhöht die Gefahr von Datenlecks, Missbrauch oder ungewollter Weitergabe. Für Kliniken und Therapeut*innen ist es daher unerlässlich, ausschließlich mit Anbietern zu arbeiten, die höchste Sicherheitsstandards garantieren und den Datenschutz nach DSGVO einhalten.

Technische Limitationen und fehlende Empathie

Auch die ausgeklügeltsten Algorithmen bleiben letztlich das, was sie sind: technische Systeme ohne menschliches Bewusstsein. Daraus ergeben sich mehrere grundlegende Einschränkungen:

- Keine echte Empathie: KI kann Gefühle vielleicht erkennen oder simulieren – sie empfindet sie jedoch nicht. Gerade in der Psychotherapie ist das ein wesentlicher Unterschied, denn viele Patient*innen brauchen nicht nur Worte, sondern echtes Mitgefühl.

- Fehlende Kontextkompetenz: Menschliche Kommunikation ist komplex. Ironie, kulturelle Nuancen, emotionale Ambivalenz – all das kann eine KI leicht falsch interpretieren. Missverständnisse oder unangemessene Reaktionen sind die Folge.

- Abhängigkeit von Trainingsdaten: KI-Systeme lernen auf Basis von Daten. Wenn diese einseitig, veraltet oder fehlerhaft sind, übernimmt die KI auch diese Verzerrungen. Das kann zu problematischen Einschätzungen führen, die einer differenzierten, individuellen Betrachtung nicht gerecht werden.

Diese Limitationen zeigen: So hilfreich KI auch sein kann – eine verantwortungsvolle Psychotherapie braucht mehr als ein System aus Algorithmen. Sie braucht echte Menschen, die verstehen, begleiten und urteilsfähig sind.

Mensch und Maschine – ein Zukunftsmodell der Zusammenarbeit?

Künstliche Intelligenz wird die Psychotherapie nicht ersetzen – aber sie wird sie verändern. Die entscheidende Frage lautet also nicht ob, sondern wie Mensch und Maschine in Zukunft zusammenarbeiten können. Für viele Fachleute liegt in dieser Kombination ein enormes Potenzial – wenn sie klug, achtsam und ethisch reflektiert umgesetzt wird.

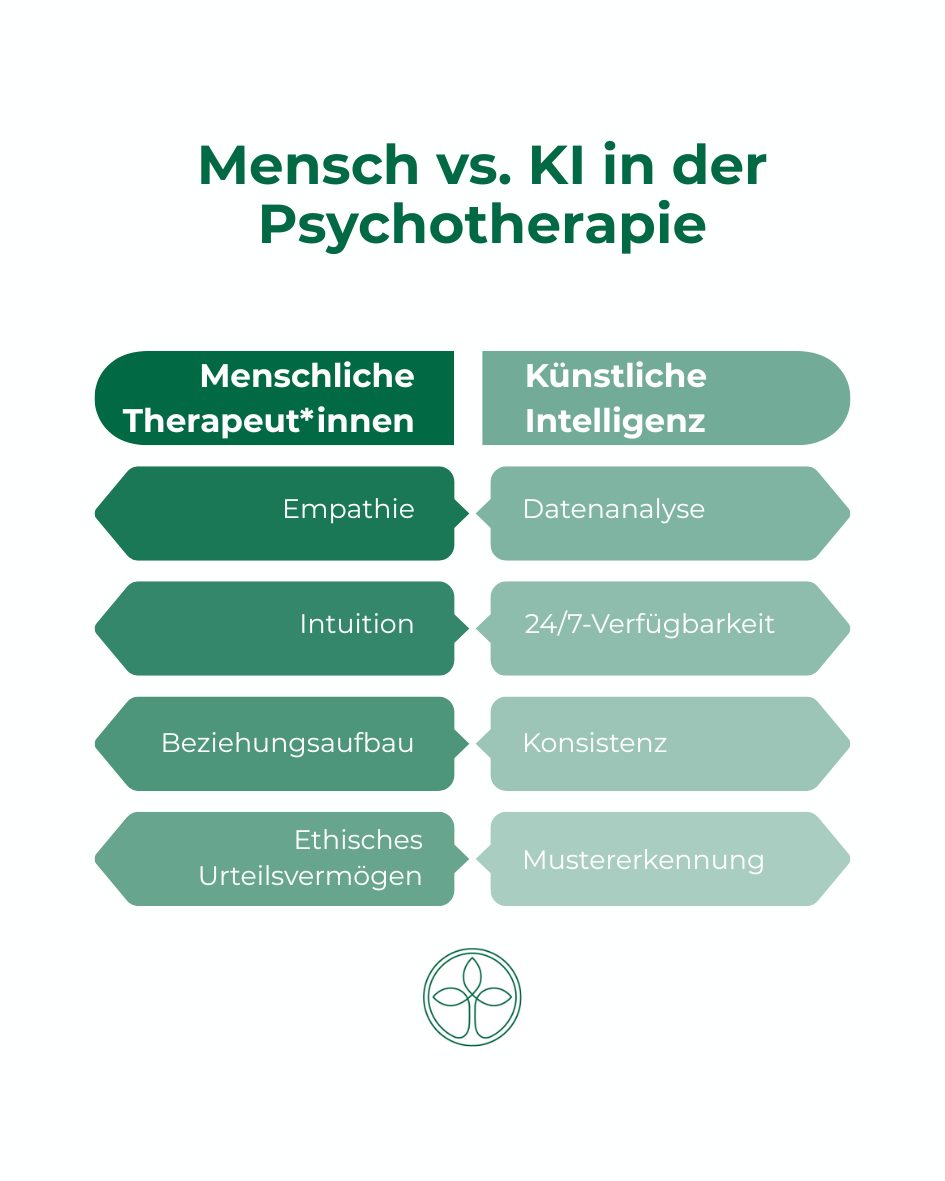

Was KI kann – und was nur Menschen können

KI ist stark in bestimmten Bereichen: Sie kann riesige Datenmengen analysieren, Muster erkennen, rund um die Uhr verfügbar sein und objektive Einschätzungen liefern. Doch in der Psychotherapie zählen auch andere Qualitäten:

- Menschliche Therapeut*innen bringen emotionale Intelligenz, Lebenserfahrung, Intuition und Beziehungskompetenz mit – Aspekte, die für den Therapieerfolg oft entscheidend sind.

- Künstliche Intelligenz hingegen punktet mit Analysefähigkeit, Konsistenz und technischer Effizienz – etwa bei der Auswertung von Verlaufsdaten oder bei der Begleitung zwischen den Sitzungen.

Die Zukunft könnte daher in einer sinnvollen Aufgabenteilung liegen: Während KI diagnostische oder organisatorische Prozesse unterstützt, behalten Therapeut*innen die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung, das therapeutische Vorgehen und die ethische Einordnung.

Forschungslage und klinische Studien

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit KI in der Psychotherapie steht noch am Anfang – wächst jedoch stetig. Erste Studien zeigen bereits positive Effekte digitaler Tools:

- Einige Chatbots konnten depressive Symptome kurzfristig lindern.

- KI-gestützte Systeme erkennen Anzeichen für Suizidalität früher als herkömmliche Verfahren.

- In Pilotprojekten wurde KI erfolgreich in der Verlaufsbeobachtung bei Angststörungen eingesetzt.

Doch viele dieser Ergebnisse stammen aus Laborsituationen oder aus dem englischsprachigen Raum. Langzeitstudien, unabhängige Evaluationen und klinische Praxisdaten fehlen häufig noch – insbesondere in komplexeren Störungsbildern oder im interkulturellen Kontext. Für Kliniken wie die Friedenweiler Privatklinik bedeutet das: Technische Entwicklungen werden mit Interesse verfolgt, aber mit kritischer Zurückhaltung beurteilt.

Perspektiven: Wie sieht die Zukunft der psychischen Gesundheitsversorgung aus?

In Zukunft könnte sich ein hybrides Modell etablieren, in dem digitale Assistenzsysteme den therapeutischen Prozess begleiten – ohne ihn zu dominieren. Mögliche Szenarien sind:

- Prävention durch digitale Selbsthilfetools: KI-basierte Apps könnten helfen, erste Symptome zu erkennen und frühzeitig gegenzusteuern.

- Verlaufsdokumentation und Monitoring: KI könnte den Therapieverlauf kontinuierlich auswerten, Rückmeldungen liefern und Risiken rechtzeitig signalisieren.

- Ergänzende Gesprächsangebote: Virtuelle Assistent*innen könnten außerhalb der Sitzungen verfügbar sein, um Patient*innen zu stabilisieren oder zu begleiten.

All das setzt jedoch klare Leitlinien voraus – medizinisch, ethisch und datenschutzrechtlich. Die Verantwortung bleibt beim Menschen: Therapeut*innen entscheiden, wann und wie KI eingesetzt wird, und ob ein Tool dem Wohl der Patient*innen wirklich dient.

FAQ

Gibt es KI-gestützte Selbsthilfe-Apps, die ich auf eigene Faust ausprobieren kann?

Ja, es gibt mittlerweile mehrere digitale Angebote, die auf künstlicher Intelligenz basieren und sich an Menschen mit psychischen Belastungen richten. Beispiele sind die englischsprachigen Apps Woebot oder Wysa, die KI-gestützte Chatfunktionen nutzen. Auch deutschsprachige Programme wie HelloBetter oder MindDoc bieten digitale Selbsthilfe bei Depressionen oder Angststörungen – teils mit integrierter KI. Bitte beachten Sie jedoch, dass solche Angebote keine persönliche Therapie ersetzen und bei ernsthaften Beschwerden immer fachliche Hilfe eingeholt werden sollte.

Wird künstliche Intelligenz zukünftig Teil der regulären psychotherapeutischen Ausbildung sein?

Die psychotherapeutische Ausbildung in Deutschland entwickelt sich sehr schnell. KI ist derzeit noch kein verpflichtender Bestandteil der Ausbildung, wird aber in der Forschung und Lehre zunehmend thematisiert – vor allem im Hinblick auf ethische Fragestellungen, digitale Tools und psychologische Diagnostik. Es ist absehbar, dass künftige Therapeut*innen vermehrt Kompetenzen im Umgang mit digitalen Anwendungen erwerben werden, um auf die Veränderungen im Gesundheitswesen vorbereitet zu sein.

Können auch Angehörige von psychisch Erkrankten von KI-gestützten Angeboten profitieren?

Tatsächlich gibt es erste Entwicklungen in diese Richtung. Einige Apps bieten psychoedukative Inhalte, Anleitungen zur Selbstfürsorge und Tipps zum Umgang mit erkrankten Familienmitgliedern. Zwar richtet sich der Großteil der bestehenden KI-gestützten Tools noch direkt an Betroffene, doch auch für Angehörige könnten in Zukunft spezielle Programme entstehen – zum Beispiel zur Krisenintervention, Kommunikation oder Entlastung im Alltag.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...