Therapieangst verstehen: Was hält Betroffene davon ab, Hilfe zu suchen?

Was ist Therapieangst – und woher kommt sie?

Definition und Erscheinungsformen

Der Begriff Therapieangst beschreibt die Angst davor, eine psychotherapeutische Behandlung zu beginnen oder fortzusetzen. Sie tritt bei vielen Menschen auf – unabhängig vom Schweregrad ihrer psychischen Beschwerden. Dabei kann sich diese Angst sehr unterschiedlich äußern, zum Beispiel durch:

- Vermeidung der Kontaktaufnahme: Viele Betroffene schieben den ersten Anruf bei Therapeut*innen monatelang hinaus oder brechen eine begonnene Kontaktaufnahme wieder ab.

- Zweifel am eigenen Therapiebedarf: Aussagen wie „So schlimm ist es doch nicht“ oder „Ich muss das alleine schaffen“ sind typische innere Schutzmechanismen.

- Angst vor Konfrontation: Die Vorstellung, sich mit den eigenen Gefühlen, Erlebnissen oder Verhaltensmustern zu beschäftigen, kann große Unsicherheit oder sogar Panik auslösen.

- Sorge vor Beurteilung oder Versagen: Manche Menschen haben Angst, dass sie in der Therapie nicht „funktionieren“, „falsch“ reagieren oder „nicht heilbar“ sind.

Diese Formen der Angst sind keine Schwäche – im Gegenteil: Sie zeigen, dass sich Betroffene bereits unbewusst mit ihrer Problematik auseinandersetzen. Der Weg zur Hilfe beginnt oft genau hier.

Ursprung: Persönliche, soziale und kulturelle Faktoren

Therapieangst entsteht selten aus dem Nichts. Häufig ist sie das Ergebnis aus individuellen Prägungen, gesellschaftlichen Einflüssen oder belastenden Erfahrungen in der Vergangenheit. Wer etwa in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem psychische Erkrankungen tabuisiert wurden, hat möglicherweise nie gelernt, über seelische Belastungen zu sprechen – geschweige denn, sich Hilfe zu holen.

Auch die mediale Darstellung von Psychotherapie kann das Bild verzerren: Filme oder Serien zeigen oft stereotype Therapiesituationen, die nichts mit der Realität zu tun haben – das schafft zusätzliche Unsicherheit. Hinzu kommt: Wer bereits schlechte Erfahrungen mit Ärzt*innen oder Therapeut*innen gemacht hat, trägt oft ein tiefes Misstrauen in sich.

Scham und Angst vor Stigmatisierung

Ein entscheidender Grund, warum viele Menschen mit psychischer Erkrankung keine Hilfe suchen, ist die Angst, abgestempelt oder verurteilt zu werden. Diese Schamgefühle können tief sitzen – und äußern sich auf verschiedene Weise:

- Furcht vor negativen Reaktionen im sozialen Umfeld: Manche Betroffene befürchten, dass Freund*innen, Kolleg*innen oder Angehörige sie als „schwach“ oder „verrückt“ ansehen, wenn sie offen über ihre Therapie sprechen.

- Selbststigmatisierung: Die Vorstellung, psychisch krank zu sein, kollidiert bei vielen mit dem eigenen Selbstbild – besonders bei Menschen, die im Alltag viel Verantwortung tragen.

- Berufliche Bedenken: Einige Menschen haben Angst, dass eine Therapie oder psychische Diagnose ihre Karriere gefährden könnte – obwohl Therapiezeiten längst keinen Kündigungsgrund darstellen und Datenschutz gewährleistet ist.

Diese Ängste sind nachvollziehbar – und doch ist es wichtig, ihnen entgegenzuwirken. Eine offene, entstigmatisierende Haltung in der Gesellschaft beginnt bei jedem einzelnen Gespräch über psychische Gesundheit.

Warum der erste Schritt zur Therapie so schwerfällt

Innere Blockaden verstehen

Der Wunsch nach Veränderung ist oft da – und trotzdem fällt es vielen Menschen schwer, aktiv eine Psychotherapie zu beginnen. Ein Grund dafür liegt in den inneren Blockaden, die sie zurückhalten. Diese Blockaden wirken auf mehreren Ebenen:

Psychisch kann eine gewisse „Schutzmauer“ aufgebaut werden: Wer in belastenden Lebenssituationen funktioniert, möchte sich keine „Schwäche“ eingestehen. Emotional wiederum kann die Angst vor dem Unbekannten lähmen – besonders dann, wenn unklar ist, was in einer Therapie überhaupt passiert.

Auch kognitive Verzerrungen spielen eine Rolle. Betroffene neigen dazu, sich einzureden, dass sie es alleine schaffen müssen oder anderen nicht zur Last fallen wollen. Typische Gedanken sind:

- „Ich habe doch alles, ich darf mich nicht beschweren.“

- „Ich will mich nicht vor jemand Fremdem öffnen.“

- „Vielleicht wird es ja von alleine besser.“

Diese Denkmuster sind häufig, aber nicht hilfreich. Sie verstärken den Druck und verhindern, dass ein heilender Prozess beginnen kann.

Eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt, wie weit verbreitet diese Blockaden sind: Weltweit erhalten nur etwa 27,6 % der Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung eine angemessene Behandlung. Diese Zahl unterstreicht eindrucksvoll, wie stark Therapieangst und innere Hemmungen das Inanspruchnehmen von Hilfe erschweren können – selbst in Fällen mit großem Leidensdruck. (Vgl. WHO 2023)

Fehlendes Wissen über den Therapieverlauf

Ein weiterer großer Hemmfaktor ist schlichtweg fehlende Information. Viele Menschen wissen nicht, wie eine Psychotherapie abläuft, welche Formate es gibt und was sie im Gespräch erwartet. Diese Unwissenheit schürt Unsicherheit – und Unsicherheit wiederum fördert die Angst.

Besonders Fragen wie diese bleiben häufig unbeantwortet:

- Muss ich sofort über alles reden?

- Was, wenn ich keine Worte für meine Probleme finde?

- Wie finde ich einen passenden Therapeut*in?

- Wer bezahlt das Ganze überhaupt?

Hier kann ein erstes, niedrigschwelliges Informationsgespräch viel bewirken. Denn: Wenn klar ist, wie eine Therapie funktioniert, wird sie greifbarer – und dadurch weniger angsteinflößend.

Gesellschaftlicher Druck und Mythen rund um Psychotherapie

Die Angst vor Stigmatisierung

Trotz zunehmender Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen hält sich die Angst vor Stigmatisierung hartnäckig. Viele Betroffene fürchten, als „schwach“, „labil“ oder gar „verrückt“ abgestempelt zu werden, wenn sie sich in Therapie begeben.

Besonders im beruflichen oder sozialen Umfeld bestehen Sorgen, dass eine Psychotherapie zu Nachteilen führen könnte – etwa bei Bewerbungsgesprächen, im Kolleg*innenkreis oder in der Familie. Dieses gesellschaftliche Bild hält viele Menschen davon ab, rechtzeitig Hilfe zu suchen.

Dabei ist Psychotherapie längst ein normaler und professioneller Weg zur Stabilisierung psychischer Gesundheit – genauso wie Physiotherapie bei körperlichen Beschwerden.

Veraltete Vorstellungen von Therapie

Viele Menschen haben ein ungenaues oder veraltetes Bild davon, wie eine Psychotherapie abläuft. Serien, Filme oder Anekdoten vermitteln teils stereotype Szenarien: eine schweigender Therapeut*in, endlose Sitzungen auf der Couch oder die Angst, bloßgestellt zu werden.

Solche Vorstellungen führen oft zu Unsicherheit und Distanzierung. Dabei sind moderne Therapieansätze vielseitig, dialogorientiert und individuell auf die jeweilige Person abgestimmt. Wer sich über aktuelle Methoden informiert oder ein erstes Gespräch wahrnimmt, merkt schnell, wie weit die Praxis von den Mythen entfernt ist.

Soziale Erwartungen und Leistungsdruck

In unserer leistungsorientierten Gesellschaft wird mentale Stärke häufig mit Belastbarkeit, Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin gleichgesetzt. Wer Schwäche zeigt – so die gesellschaftliche Erwartung – „funktioniert nicht richtig“.

Diese Denkweise ist besonders für Menschen mit psychischen Belastungen problematisch: Sie fühlen sich schuldig, weil sie „nicht mithalten“ können, und verdrängen ihre Symptome, um weiter zu funktionieren. Die Folge: Der Leidensdruck wächst – und mit ihm die Hemmung, sich Hilfe zu suchen.

Ein Umdenken ist hier essenziell. Psychische Gesundheit ist keine Frage von Willensstärke, sondern eine komplexe, ernstzunehmende Angelegenheit, die genauso Unterstützung verdient wie jede andere Erkrankung.

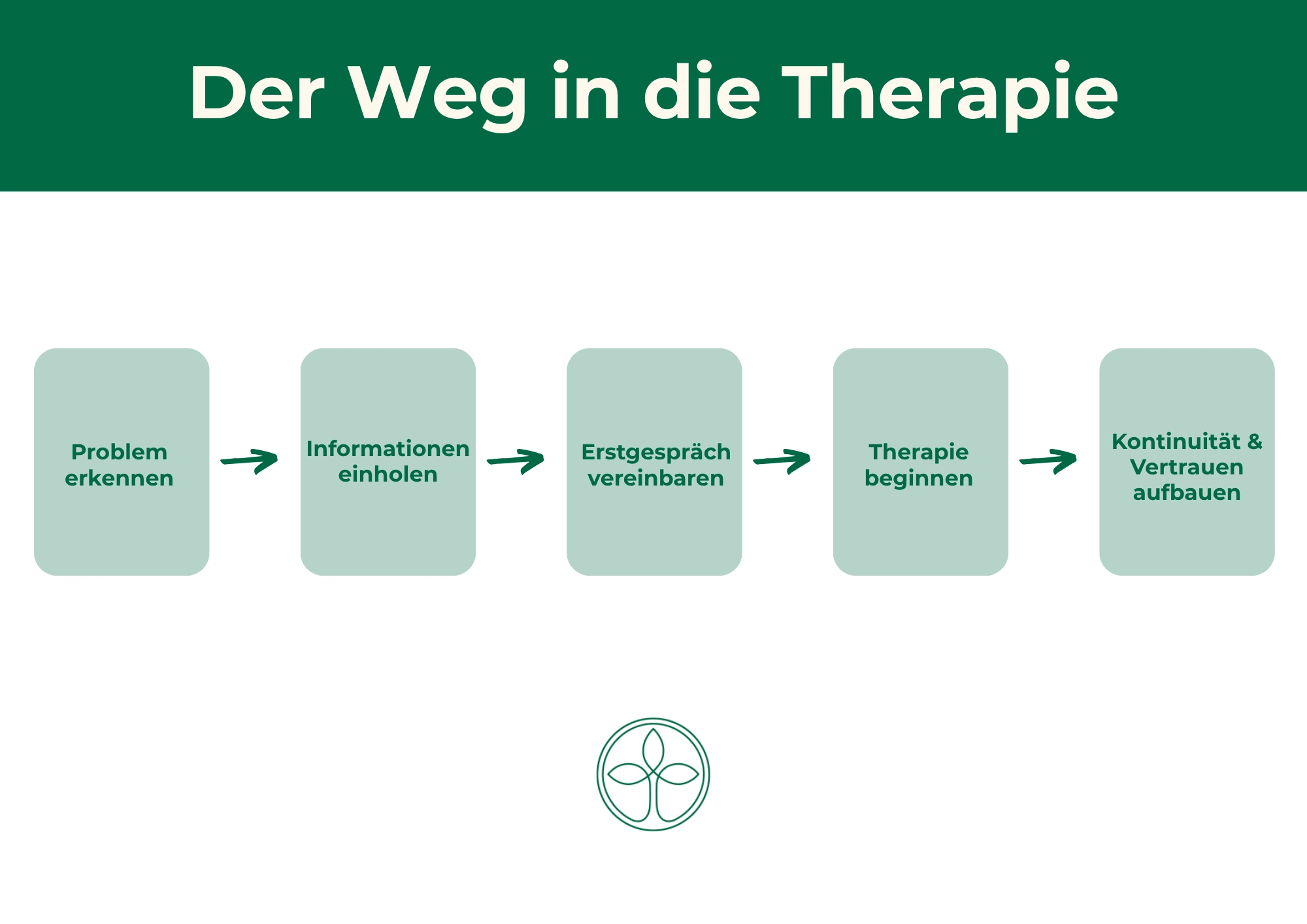

Wege aus der Angst – So kann der Einstieg gelingen

Erste Informationen einholen

Wissen kann Angst reduzieren. Viele Therapieängste entstehen durch Unsicherheit darüber, wie eine Behandlung abläuft, wer behandelt und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Wer sich informiert, gewinnt Klarheit – und Klarheit schafft Sicherheit.

Hilfreiche erste Schritte können sein:

- Websites seriöser Kliniken und Therapeut*innen durchstöbern: Dort finden Sie Informationen zu Behandlungsformen, Ablauf der Therapie und häufig gestellten Fragen.

- Online-Beratung oder Infogespräche nutzen: Viele Einrichtungen bieten niedrigschwellige Erstkontakte, die anonym oder unverbindlich sind.

Erfahrungsberichte lesen: Aussagen von Menschen, die selbst eine Therapie begonnen haben, können Perspektiven verändern und Mut machen.

Unterstützung durch das soziale Umfeld

Nicht jeder Betroffene hat ein unterstützendes Umfeld – aber wer sich einem vertrauten Menschen anvertrauen kann, findet darin oft Halt. Ein Gespräch mit Freund*innen, Partner*in oder Familienmitgliedern kann helfen, die eigene Angst einzuordnen.

Manche Menschen lassen sich auch von Angehörigen zu einem Erstgespräch begleiten. Das Wissen, nicht allein zu sein, ist ein wichtiger Faktor, um die erste Schwelle zu überwinden.

Der erste Termin: keine Verpflichtung

Viele scheuen sich vor dem ersten Kontakt mit Therapeut*innen, weil sie glauben, sich sofort auf eine langfristige Behandlung festlegen zu müssen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Ein Erstgespräch dient vor allem dem Kennenlernen.

Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Ihre Situation zu schildern und gemeinsam mit der Fachperson zu prüfen, ob und wie eine Therapie sinnvoll wäre. Es geht nicht darum, „sofort alles aufzudecken“, sondern darum, eine erste Verbindung herzustellen. Und wenn es nicht passt? Dann ist es völlig in Ordnung, sich weiter umzusehen.

Kleine Schritte anerkennen

Viele Betroffene setzen sich selbst unter Druck, „endlich etwas tun“ zu müssen. Dabei ist schon der Gedanke an Therapie ein wichtiger Schritt – ebenso wie das Lesen dieses Artikels oder das Durchstöbern einer Klinik-Website.

Wer sich selbst diese kleinen Fortschritte bewusst macht, stärkt sein Selbstwirksamkeitserleben. Und das wiederum ist eine wertvolle Grundlage, um dem nächsten Schritt – etwa dem ersten Telefonat oder einer Anfrage – mit etwas weniger Angst zu begegnen.

Leiden Sie unter Angststörungen?

Die Klinik Friedenweiler hilft Ihnen bei der Bewältigung Ihrer Ängste.

Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler

In der Klinik Friedenweiler erwartet Sie ein breites Spektrum an bewährten und ganzheitlichen Therapieformen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Ziel ist es, Ihnen einen sicheren Rahmen zu bieten, um Ihre Therapieangst schrittweise zu überwinden und Vertrauen in den therapeutischen Prozess zu entwickeln.

Zum Einsatz kommen dabei unter anderem:

- Verhaltenstherapie und systemische Therapie: Diese wissenschaftlich fundierten Methoden helfen Ihnen dabei, belastende Denk- und Handlungsmuster zu erkennen und zu verändern – auch in Bezug auf soziale Beziehungen oder familiäre Dynamiken.

- EMDR-Therapie: Besonders bei traumatischen Erlebnissen kann EMDR helfen, innere Blockaden zu lösen und emotionale Stabilität zurückzugewinnen.

- Kreativ- und Musiktherapie: Wenn Worte fehlen, bieten künstlerische Ausdrucksformen wie Malen, Gestalten oder Musizieren einen geschützten Zugang zu inneren Gefühlen und fördern emotionale Verarbeitung.

- Tiergestützte Therapie und Bewegungstherapie: Der Umgang mit Tieren oder gezielte körperliche Aktivität unterstützen das emotionale Wohlbefinden und stärken das Vertrauen in sich selbst – besonders hilfreich bei Ängsten.

- Entspannungsverfahren und Achtsamkeit: Methoden wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen oder achtsamkeitsbasierte Ansätze fördern innere Ruhe und helfen, mit Anspannung oder innerer Unruhe besser umzugehen.

All diese Therapiebausteine werden sorgfältig aufeinander abgestimmt. Sie bilden gemeinsam ein persönliches Behandlungskonzept, das darauf ausgerichtet ist, nicht nur Symptome zu lindern, sondern auch nachhaltige Veränderung zu ermöglichen – in Ihrem Tempo und mit professioneller Begleitung.

FAQ

Wie finde ich heraus, ob ich überhaupt eine Therapie brauche?

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum unter emotionaler Belastung, Antriebslosigkeit, innerer Unruhe oder körperlichen Beschwerden ohne erkennbare Ursache leiden, kann eine psychotherapeutische Abklärung sinnvoll sein. Ein Gespräch mit Hausärzt*innen, Psychotherapeut*innen oder Beratungsstellen kann helfen, erste Einschätzungen zu bekommen und weitere Schritte einzuleiten.

Kann ich eine Therapie abbrechen, wenn sie mir nicht guttut?

Ja. Sie haben jederzeit das Recht, eine Therapie zu pausieren oder zu beenden – insbesondere, wenn Sie sich unwohl fühlen oder das Gefühl haben, dass es keine passende Verbindung zur Therapeut*in gibt. In der Klinik Friedenweiler wird offen und transparent mit solchen Anliegen umgegangen, und gemeinsam wird nach einer Lösung gesucht, die für Sie stimmig ist.

Was kostet ein stationärer Aufenthalt in der Klinik Friedenweiler und wird er übernommen?

Die Kosten für einen stationären Aufenthalt können in der Regel von privaten Krankenkassen oder der Beihilfe übernommen werden. Auch Selbstzahler*innen sind willkommen. Wichtig ist eine vorherige Klärung mit Ihrer Versicherung. Die Klinik unterstützt Sie gerne bei der Antragstellung und allen organisatorischen Fragen rund um die Kostenübernahme.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...