Komplexes Trauma verstehen und bewältigen – Wege aus der Vergangenheit

Was ist ein komplexes Trauma?

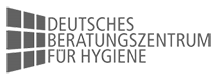

Ein Trauma entsteht, wenn belastende Ereignisse die eigenen Bewältigungsmechanismen überfordern. Während ein „einfaches“ Trauma meist auf ein einmaliges, extrem belastendes Erlebnis zurückzuführen ist – wie etwa ein Unfall oder eine Naturkatastrophe –, handelt es sich beim komplexen Trauma um eine vielschichtige und langfristige Verletzung der Psyche.

Abgrenzung zu einfachen Traumata

Anders als bei einmaligen traumatischen Erlebnissen, resultiert ein komplexes Trauma meist aus langanhaltenden, wiederholten Belastungssituationen, denen die Betroffenen oft hilflos ausgeliefert sind. Dazu zählen unter anderem emotionale, körperliche oder sexuelle Gewalt, chronische Vernachlässigung oder extreme soziale Isolation. Besonders folgenreich sind solche Erfahrungen, wenn sie in der frühen Kindheit stattfinden, also in einer Lebensphase, in der stabile Bindungen und Schutz besonders wichtig sind.

Ursachen: Chronische Belastungen, Vernachlässigung, Gewalt

Typische Ursachen für komplexe Traumata sind:

- Andauernder Missbrauch oder Gewalt im familiären oder sozialen Umfeld

- Vernachlässigung grundlegender emotionaler und körperlicher Bedürfnisse

- Erfahrungen von Abhängigkeit und Ohnmacht, z.B. durch häusliche Gewalt, Zwangsprostitution oder Kriegsgefangenschaft

- Wiederholte Grenzüberschreitungen, die das Selbstwertgefühl nachhaltig beschädigen

Diese Erlebnisse hinterlassen oft tiefe Spuren in der Persönlichkeit, da sie das Selbstbild, das Vertrauen in andere und die emotionale Regulation grundlegend beeinflussen.

Unterschied zu posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)

Auch wenn sich komplexe Traumata in einigen Symptomen mit der klassischen PTBS (Posttraumatischen Belastungsstörung) überschneiden, gehen sie doch weit darüber hinaus. Während bei der PTBS oft das „Wiedererleben“ eines spezifischen Traumas im Vordergrund steht, betrifft das komplexe Trauma:

- tiefgreifende Veränderungen der Selbstwahrnehmung

- chronische emotionale Instabilität

- Beziehungsstörungen und anhaltendes Misstrauen

- Gefühl von innerer Leere oder Entfremdung

Damit beeinflusst ein komplexes Trauma nicht nur bestimmte Situationen, sondern durchdringt den gesamten Lebensalltag der Betroffenen.

Symptome und alltägliche Belastungen

Ein komplexes Trauma wirkt sich nicht nur auf das innere Erleben aus, sondern prägt auch das Verhalten und den Alltag der Betroffenen. Die Symptome sind oft vielschichtig, subtil und können sich über Jahre hinweg entwickeln – manchmal, ohne dass die Ursache direkt erkannt wird.

Emotionale Folgen: Scham, Angst, Dissoziation

Betroffene eines komplexen Traumas erleben häufig anhaltende Gefühle von Scham, Schuld und Angst. Diese Emotionen sind tief verankert und stehen oft in keinem Verhältnis zu aktuellen Lebenssituationen. Besonders belastend ist das Gefühl, „grundsätzlich falsch“ oder „wertlos“ zu sein. Hinzu kommen Dissoziationsphänomene, bei denen sich Betroffene innerlich von ihren Gefühlen oder dem eigenen Körper abspalten. Dies dient kurzfristig als Schutz, führt langfristig jedoch zu einem brüchigen Selbstbild.

Körperliche Begleiterscheinungen

Die psychischen Belastungen zeigen sich auch auf körperlicher Ebene. Typisch sind chronische Schmerzen, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden und eine generell erhöhte Stressanfälligkeit. Der Körper bleibt durch das Trauma in einem permanenten Alarmzustand, was zu Erschöpfung und vielfältigen psychosomatischen Beschwerden führt.

Selbstschädigende Bewältigungsmechanismen

Um mit den überwältigenden Gefühlen fertig zu werden, entwickeln viele Betroffene Verhaltensweisen, die kurzfristig entlasten, langfristig jedoch schaden. Diese Strategien sind Ausdruck eines inneren Überlebenskampfes, verstärken jedoch häufig das Gefühl von Kontrollverlust.

Typische Vermeidungs- und Bewältigungsmechanismen:

- Selbstverletzendes Verhalten (z. B. Schneiden, Kratzen) als Versuch, innere Spannungen abzubauen

- Substanzmissbrauch (Alkohol, Drogen, Medikamente) zur Betäubung emotionaler Schmerzen

- Essstörungen (z. B. Binge-Eating, Hungern) als scheinbare Kontrolle über den eigenen Körper

- Riskantes Verhalten (z. B. Selbstgefährdung, ungesunde Beziehungen) als unbewusster Ausdruck innerer Not

Diese Verhaltensweisen bieten kurzfristig Erleichterung, da sie starke Emotionen dämpfen oder verdrängen. Langfristig verstärken sie jedoch das Gefühl, dem eigenen Leben nicht mehr gewachsen zu sein.

Auswirkungen auf soziale Beziehungen

Komplex traumatisierte Menschen haben häufig Schwierigkeiten, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Misstrauen, Angst vor Nähe und ein tief verwurzeltes Gefühl von Unsicherheit prägen zwischenmenschliche Kontakte. Häufig entstehen daraus Konflikte, Isolation oder Abhängigkeit von ungesunden Beziehungsmustern. Die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren, ist oft stark eingeschränkt.

Komplexes Trauma erkennen: Die Herausforderung der Diagnose

Trotz der tiefgreifenden Auswirkungen wird ein komplexes Trauma oft lange Zeit nicht erkannt. Die Symptome sind vielschichtig, überlappen sich mit anderen psychischen Erkrankungen und entwickeln sich meist schleichend. Für Betroffene bedeutet das häufig einen langen Leidensweg, bis eine zutreffende Diagnose gestellt wird.

Warum komplexe Traumata oft unerkannt bleiben

Ein zentrales Problem bei der Erkennung komplexer Traumata ist, dass die Symptome nicht immer eindeutig auf ein Trauma hindeuten. Viele Betroffene berichten eher von diffusen Beschwerden wie Angst, Depression, chronischer Erschöpfung oder Beziehungsproblemen. Hinzu kommt, dass nicht jedes traumatische Erlebnis im Bewusstsein abrufbar ist – besonders, wenn es in früher Kindheit stattgefunden hat. Scham, Verdrängung und gesellschaftliche Tabuisierung erschweren es zusätzlich, über belastende Erfahrungen zu sprechen.

Auch im Gesundheitssystem fehlt es manchmal an spezifischem Wissen über komplexe Traumafolgestörungen. Häufig konzentriert sich die Diagnostik auf einzelne Symptome, ohne deren Zusammenhang zu erkennen. So werden die eigentlichen Ursachen übersehen.

Häufige Fehldiagnosen

Aufgrund der Symptomvielfalt erhalten Betroffene eines komplexen Traumas häufig andere Diagnosen – zum Beispiel:

- Depressionen

- Angststörungen

- Borderline-Persönlichkeitsstörung

- Somatoforme Störungen

Diese Diagnosen greifen zwar Teilaspekte der Beschwerden auf, führen aber oft zu unzureichenden Behandlungsansätzen, wenn das zugrunde liegende Trauma unberücksichtigt bleibt. Eine umfassende Diagnostik, die biografische Belastungsfaktoren systematisch einbezieht, ist daher essenziell für eine erfolgreiche Therapie.

Stabilisierung und Heilungschancen

Die Behandlung eines komplexen Traumas ist ein langwieriger, aber lohnenswerter Prozess. Ziel ist es nicht, die Vergangenheit „auszulöschen“, sondern einen Umgang mit den erlebten Belastungen zu finden, der ein selbstbestimmtes und stabiles Leben ermöglicht.

Erste Schritte: Sicherheit und Ressourcen stärken

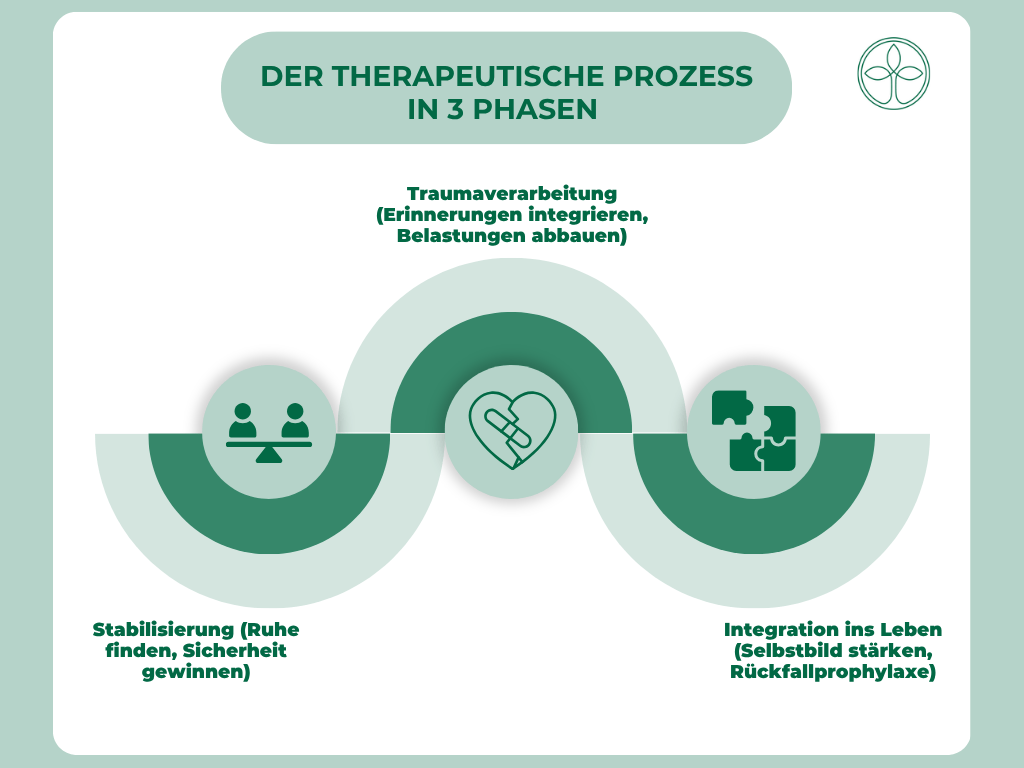

Bevor eine tiefere Traumaverarbeitung möglich ist, steht die Stabilisierung im Mittelpunkt der Behandlung. Ziel ist es, akute Belastungen zu lindern und den Betroffenen emotionale Sicherheit zu geben.

Wichtige Maßnahmen zur Stabilisierung:

- Linderung akuter Belastungssymptome (z. B. Angst, Flashbacks, innere Unruhe)

- Emotionale Absicherung durch therapeutische Begleitung und klare Strukturen

- Atemübungen zur Regulation des vegetativen Nervensystems und zur Beruhigung

- Achtsamkeitstraining zur Fokussierung auf den gegenwärtigen Moment und zur Reduktion von Überforderung

- Etablierung sicherer innerer Orte als mentale Schutzräume in belastenden Situationen

- Aufbau tragfähiger sozialer Strukturen zur Förderung von Unterstützung und sozialer Teilhabe

Langfristige Therapieziele

Eine nachhaltige Heilung erfordert einen behutsamen Umgang mit traumatischen Erinnerungen. Ziel ist es, die fragmentierten Erlebnisse zu integrieren, ohne die Betroffenen zu überfordern. Dabei werden schmerzhafte Emotionen anerkannt, in einen sinnhaften Zusammenhang gestellt und so verarbeitet, dass sie ihren bedrohlichen Charakter verlieren. Besonders wichtig ist es, das eigene Selbstbild zu stärken und destruktive Verhaltensmuster schrittweise zu verändern.

Die Rolle von Selbsthilfe und Umfeld

Ein unterstützendes soziales Umfeld kann den Heilungsprozess maßgeblich fördern. Selbsthilfegruppen, Online-Communities oder persönliche Vertrauenspersonen bieten Raum für Austausch, Verständnis und Ermutigung. Auch die Aufklärung von Angehörigen spielt eine wichtige Rolle, um Missverständnisse abzubauen und Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen. Der Weg zur Heilung ist individuell – doch gemeinsam fällt er oft leichter.

Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler

In der Klinik Friedenweiler bieten wir spezialisierte Therapieansätze für Menschen, die unter komplexen Traumafolgestörungen leiden. Unser Ziel ist es, Patient*innen dabei zu unterstützen, ihre belastenden Erfahrungen zu verstehen, emotionale Überforderung zu reduzieren und langfristige psychische Stabilität zu erreichen.

Unsere wichtigsten Behandlungsmethoden umfassen:

- Verhaltenstherapie zur Veränderung belastender Denk- und Verhaltensmuster

- Interpersonelle Psychotherapie (IPT) zur Verbesserung sozialer Beziehungen und Abbau von Isolation

- Achtsamkeitsbasierte Psychotherapie, um den Umgang mit Stress und emotionaler Belastung zu erleichtern

- EMDR-Therapie zur Verarbeitung traumatischer Erinnerungen

- Entspannungsverfahren wie Progressive Muskelentspannung und geleitete Imaginationen zur Förderung körperlicher und seelischer Ruhe

Diese Methoden werden individuell auf die Bedürfnisse unserer Patient*innen abgestimmt. Unser erfahrenes Team begleitet Sie auf dem Weg zu mehr psychischer Stabilität, innerer Balance und langfristiger Lebensqualität.

FAQ – Häufige Fragen rund um komplexe Traumata

Kann ein komplexes Trauma auch erst nach vielen Jahren „ausbrechen“?

Ja, das ist möglich. Viele Betroffene entwickeln erst Jahre später Symptome, wenn belastende Lebensereignisse alte Wunden reaktivieren. In der Klinik Friedenweiler helfen wir dabei, solche Zusammenhänge zu erkennen und gezielt zu behandeln.

Welche Rolle spielen körperorientierte Therapieverfahren bei komplexen Traumata?

Körperorientierte Methoden wie Entspannungsverfahren oder achtsamkeitsbasierte Ansätze sind fester Bestandteil unseres Behandlungskonzepts. Sie helfen, festgehaltene Spannungen zu lösen und das Nervensystem zu regulieren.

Wie unterscheiden sich komplexe Traumata von dissoziativen Störungen?

Während komplexe Traumata vor allem emotionale Instabilität und Beziehungsprobleme betreffen, zeichnen sich dissoziative Störungen zusätzlich durch Identitätsveränderungen und Erinnerungslücken aus. In der Klinik Friedenweiler erfolgt eine präzise Diagnostik, um beide Störungsbilder individuell und wirkungsvoll zu behandeln.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...