Wenn der Körper Alarm schlägt – Reizdarm, Herzstolpern und Tinnitus als Stress-Symptome verstehen

Stress als Auslöser körperlicher Warnsignal

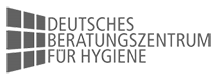

Stresssymptome treten nicht nur in Form von innerer Unruhe oder Schlafstörungen auf. Sie zeigen sich oft auch auf körperlicher Ebene. Wenn Beschwerden wie Reizdarm, Herzstolpern oder Tinnitus scheinbar ohne medizinisch erklärbare Ursache auftreten, steckt dahinter häufig eine psychosomatische Reaktion auf anhaltende Überforderung. Der Körper sendet Warnsignale und die Kunst besteht darin, sie zu erkennen und richtig zu deuten

Warum Stress mehr als nur ein Gefühl ist

Stress ist keine bloße emotionale Reaktion, sondern ein ganzheitlicher Prozess, der den gesamten Organismus beeinflusst. Wenn Sie über längere Zeit psychischen Druck empfinden, reagiert Ihr Körper darauf mit einer Vielzahl physiologischer Veränderungen. Dazu gehören unter anderem:

- Erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen: Adrenalin und Cortisol versetzen den Körper in Alarmbereitschaft. Puls und Blutdruck steigen, die Verdauung wird gehemmt.

- Verspannungen in Muskulatur und Kiefer: Häufig unbewusst entstehen chronische Muskelanspannungen, mit Folgen wie Kopfschmerzen, Kieferpressen oder Rückenschmerzen.

- Gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus: Ein hoher Cortisolspiegel am Abend kann das Einschlafen erschweren und zu unruhigem Schlaf führen.

- Veränderungen im Magen-Darm-Trakt: Der Darm reagiert besonders sensibel auf Stress. Symptome wie Blähungen, Durchfall oder Verstopfung sind häufige Begleiterscheinungen.

- Beeinträchtigung des Immunsystems: Langfristiger Stress schwächt die körpereigenen Abwehrkräfte. Infekte häufen sich.

Diese Prozesse laufen nicht bewusst ab. Sie beeinflussen das körperliche Wohlbefinden deutlich und können sich zu chronischen Beschwerden entwickeln, wenn keine Gegenregulation erfolgt.

Das vegetative Nervensystem unter Dauerfeuer

Das sogenannte vegetative Nervensystem reguliert lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Verdauung, ganz ohne unser Zutun. Es besteht aus zwei Hauptanteilen: dem sympathischen Nervensystem, das den Körper aktiviert, und dem parasympathischen Nervensystem, das für Entspannung und Regeneration zuständig ist.

In stressreichen Phasen ist das sympathische System dauerhaft aktiv. Der Körper bleibt im sogenannten “Kampf- oder Fluchtmodus”, auch wenn objektiv keine Gefahr besteht. Die Folge ist, dass der Organismus nicht mehr zur Ruhe kommt, was zu Symptomen wie Herzstolpern, Kurzatmigkeit, nervösem Magen oder anhaltender innerer Unruhe führen kann. Gerade bei Patient*innen mit psychosomatischen Beschwerden ist dieses Ungleichgewicht im autonomen Nervensystem häufig nachweisbar

Warnsignale des Körpers richtig deuten

Körperliche Symptome, die auf keine klare organische Ursache zurückzuführen sind, werden oft zu lange ignoriert oder rein medizinisch behandelt. Dabei sind sie häufig Ausdruck einer inneren Überforderung. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, insbesondere bei wiederkehrenden oder kombinierten Beschwerden. Zu den häufigsten körperlichen Warnsignalen zählen:

- Reizdarmsymptome: Anhaltende Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung oder Blähungen ohne entzündlichen Befund können auf seelischen Druck hindeuten.

- Herzstolpern oder Herzrasen: Wenn das Herz “aus dem Takt” gerät, obwohl keine kardiologischen Ursachen vorliegen, kann Stress ein maßgeblicher Auslöser sein.

- Tinnitus: Ein dauerhafter Ton im Ohr entsteht nicht selten in Phasen hoher Anspannung.

- Schlafstörungen: Einschlafprobleme, nächtliches Aufwachen oder ein Gefühl von Erschöpfung am Morgen sind klassische Reaktionen auf geistige Überlastung.

- Verspannungen und Schmerzen: Der Körper speichert emotionale Anspannung oft in Muskeln, was zu chronischen Schmerzen führen kann – etwa im Rücken, Nacken oder Kiefer.

Diese Signale verdienen Aufmerksamkeit. Sie sind keine Schwäche, sondern Hinweise Ihres Körpers darauf, dass es Zeit ist, innezuhalten, bevor sich vorübergehende Symptome zu ernsthaften Erkrankungen entwickeln.

Reizdarm – Wenn der Bauch rebelliert

Der Bauch ist mehr als nur ein Verdauungsorgan. Er ist ein sensibles Stressbarometer. Viele Patient*innen, die unter chronischem Stress leiden, entwickeln im Laufe der Zeit Symptome, die typisch für das Reizdarmsyndrom sind. Auch wenn keine entzündlichen oder strukturellen Veränderungen im Magen-Darm-Trakt feststellbar sind, leiden Betroffene unter Schmerzen, Krämpfen, Blähungen oder veränderter Stuhlgewohnheit. Die Ursache: ein überreiztes Nervensystem, das im wahrsten Sinne des Wortes “auf den Magen schlägt”.

.

Wie Stress die Verdauung aus dem Gleichgewicht bringt

Das sogenannte Bauchhirn, das enterische Nervensystem, ist eng mit dem zentralen Nervensystem verknüpft. Emotionale Belastungen, ungelöste Konflikte oder dauerhafte Überforderung können daher direkt auf den Magen-Darm-Trakt wirken. Stress beeinflusst die Beweglichkeit des Darms, verändert die Zusammensetzung der Darmflora und steigert die Empfindlichkeit für Schmerzreize.

Besonders problematisch ist, wenn sich die Stressreaktionen im Bauch gegenseitig verstärken. Ein unangenehmes Völlegefühl führt zu Anspannung, die wiederum die Beschwerden verschlimmert. Ein Teufelskreis entsteht.

Typische Symptome eines stressbedingten Reizdarms

Ein Reizdarmsyndrom äußert sich bei jeder betroffenen Person unterschiedlich, einige klagen vor allem über Durchfall, andere über Verstopfung oder Schmerzen im Unterbauch. Häufig wechseln sich diese Symptome ab. Charakteristisch ist jedoch, dass:

- Keine organische Ursache gefunden wird, obwohl die Beschwerden massiv sein können.

- Die Symptome in Stresssituationen besonders stark auftreten oder sich verschlimmern.

- Die Lebensqualität durch die Beschwerden spürbar eingeschränkt wird, etwa durch Angst vor Kontrollverlust oder Scham.

Diese Beschwerden sind real, auch wenn sie medizinisch oft nicht greifbar scheinen. Wer sie als Stresssymptom versteht, kann den richtigen Weg zur Behandlung einschlagen.

Erfahren Sie jetzt mehr über den Zusammenhang zwischen Angststörungen und Verdauungsproblemen

Ist Herzstolpern ein Alarmzeichen oder eine harmlose Reaktion?

Ein plötzliches Aussetzen des Herzschlags, ein „Stolpern“ oder eine ungewohnte Unregelmäßigkeit. Solche Empfindungen sorgen bei vielen Menschen für Verunsicherung. Besonders, wenn die Ursache medizinisch nicht eindeutig erklärbar ist. Doch gerade bei stressgeplagten Patient*innen sind Herzrhythmusstörungen häufig ein psychosomatisches Symptom. Der Körper reagiert mit einer spürbaren Irritation des Herzrhythmus. Ein stiller Ruf nach Aufmerksamkeit.

Herzstolpern als Stresssymptom

Unter psychischem Druck gerät der Körper in einen Zustand erhöhter Alarmbereitschaft. Die Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin steigert nicht nur die Herzfrequenz, sondern kann auch die Erregbarkeit des Herzens beeinflussen. Besonders das sogenannte „Extrasystolen“-Gefühl – also zusätzliche Herzschläge tritt dann häufiger auf.

Diese Form von Herzstolpern ist in vielen Fällen medizinisch unbedenklich, kann aber von Betroffenen als bedrohlich empfunden werden. Vor allem, wenn der Zusammenhang mit Stress nicht erkannt wird, entstehen Ängste, die wiederum zu neuen Symptomen führen.

Wann Herzrhythmusstörungen abgeklärt werden sollten

So häufig stressbedingtes Herzstolpern auch ist, eine ärztliche Abklärung ist dennoch immer ratsam. Besonders dann, wenn die Symptome:

- länger andauern oder in Ruhephasen auftreten.

- mit weiteren Beschwerden wie Schwindel, Atemnot oder Schmerzen verbunden sind.

- neu auftreten und bisher unbekannt waren.

Kardiolog*innen können mithilfe von EKG, Langzeitmessung und anderen Untersuchungen feststellen, ob eine behandlungsbedürftige Ursache vorliegt. Wird keine organische Ursache gefunden, lohnt sich der Blick auf die psychosomatische Ebene.

Psychosomatik und Herz

Das Herz reagiert besonders empfindlich auf psychische Belastungen. Studien zeigen, dass Menschen mit Angststörungen, Depressionen oder chronischem Stress häufiger Herzrhythmusstörungen verspüren. In der psychosomatischen Medizin gilt das Herz als Spiegel der emotionalen Verfassung.

Einige typische Zusammenhänge:

- Herzstolpern bei innerer Anspannung: Wenn Sie das Gefühl haben, „unter Strom zu stehen“, kann sich dies unmittelbar im Herzrhythmus zeigen.

- Herzrasen in sozialen Stresssituationen: Prüfungen, Konflikte oder Leistungsdruck lassen das Herz schneller schlagen, ein evolutionäres Alarmsignal.

- Ruhelosigkeit trotz Erschöpfung: Der Körper ist müde, doch der Geist bleibt aktiv. Diese Dissonanz kann zu spürbarem Unwohlsein im Brustbereich führen.

Diese Wechselwirkungen verdeutlichen: Das Herz reagiert nicht nur auf körperliche Reize, sondern auch auf das, was seelisch in uns vorgeht.

Tinnitus durch Stress

Ein Pfeifen, Summen oder Rauschen im Ohr und das ganz ohne äußeren Reiz: Tinnitus kann quälend sein. Besonders belastend ist er dann, wenn die Geräusche dauerhaft präsent sind und sich durch Ruhe oder Schlaf nicht bessern. Bei vielen Patient*innen mit chronischem Tinnitus lassen sich keine organischen Ursachen finden. Stattdessen zeigt sich, dass Stress ein häufiger Auslöser oder Verstärker ist. Der Tinnitus wird zur akustischen Stimme der inneren Anspannung.

Was bei akutem Tinnitus im Körper passiert

Tritt Tinnitus plötzlich auf, handelt es sich meist um eine akute Reaktion des Hörsystems auf eine Belastung. Das kann eine Lärmsituation sein, oder aber emotionaler Stress. Das Zusammenspiel zwischen Hören und Emotionen ist komplex: Im Gehirn werden akustische Signale in Arealen verarbeitet, die auch für Angst und Anspannung zuständig sind.

Bei Stress sind diese Areale besonders aktiv, was dazu führen kann, dass das Gehirn harmlose Hintergrundgeräusche als störend oder bedrohlich einstuft. Bleibt die Stressreaktion bestehen, kann sich der Tinnitus verfestigen.

Wie Dauerstress Ohrgeräusche verstärken kann

Stress allein verursacht nicht bei jeder Person Ohrgeräusche. Aber er kann vorhandene Symptome verstärken oder deren Wahrnehmung intensivieren. Wer dauerhaft unter Strom steht, nimmt die Welt um sich herum und auch die Geräusche im eigenen Körper deutlich sensibler wahr.

Typische Stressverstärker beim Tinnitus sind:

- Anhaltende Überforderung im Alltag, etwa durch Beruf, Familie oder ungelöste Konflikte.

- Ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus, der die Regenerationsfähigkeit des Nervensystems einschränkt.

- Angst vor Kontrollverlust, die das Geräusch als bedrohlich erscheinen lässt und dadurch den Fokus noch stärker auf das Ohr lenkt.

Dieser Kreislauf aus Stress, Wahrnehmung und emotionaler Bewertung führt häufig dazu, dass der Tinnitus chronisch wird, besonders, wenn keine professionelle Unterstützung erfolgt.

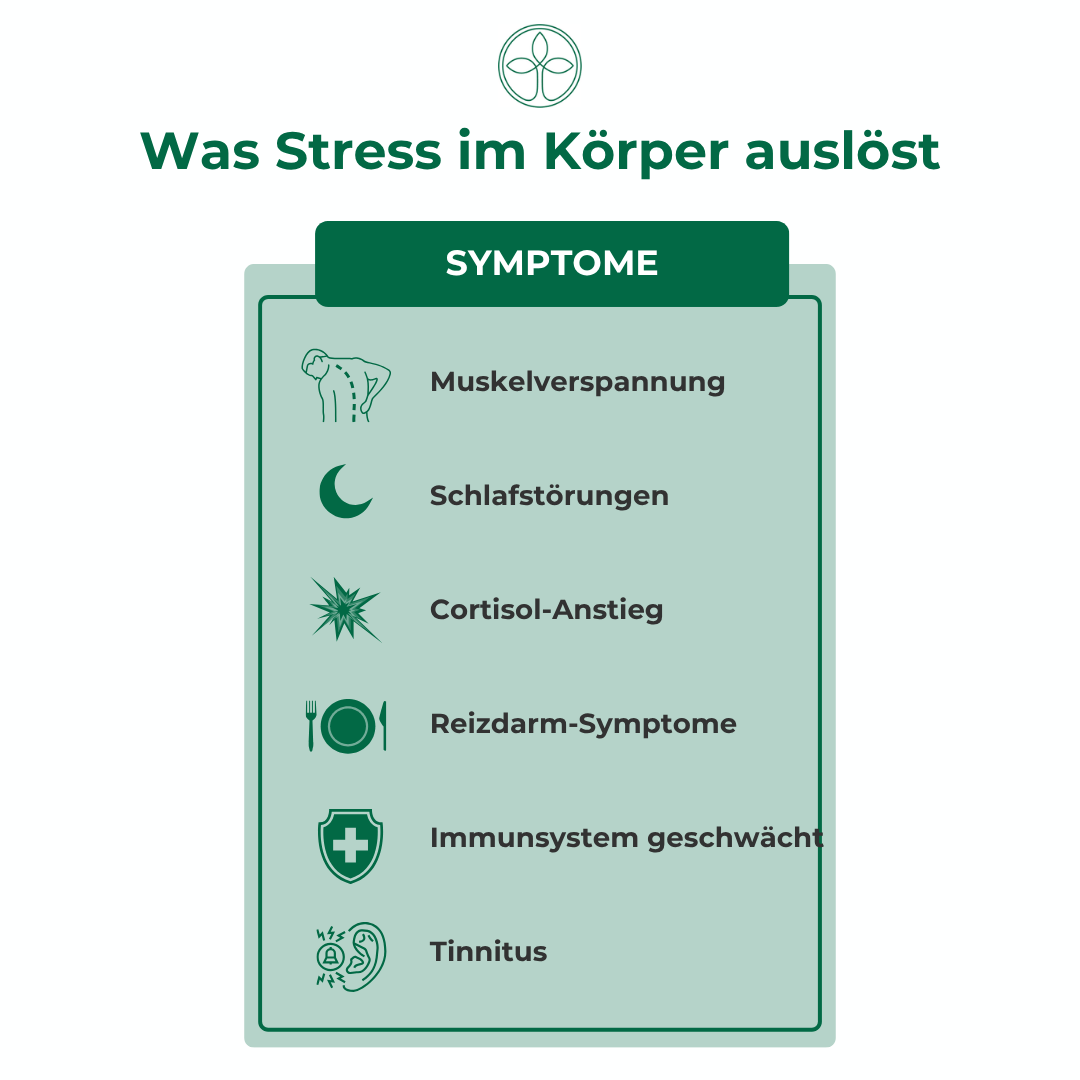

Der Kreislauf aus Anspannung, Grübeln und Geräusch

Ein zentrales Problem bei stressbedingtem Tinnitus ist die negative Aufmerksamkeit, die dem Geräusch geschenkt wird. Viele Betroffene fokussieren sich stark auf das Pfeifen oder Rauschen, versuchen es zu ignorieren und scheitern. Je mehr Aufmerksamkeit der Tinnitus bekommt, desto präsenter wird er.

Typischerweise entsteht dann ein belastender Kreislauf:

- Anspannung: Durch Stress oder innere Unruhe wird der Tinnitus lauter wahrgenommen.

- Grübeln: Gedanken wie „Was, wenn das nie wieder weggeht?“ führen zu Ängsten.

- Verstärkte Wahrnehmung: Das Gehirn lernt, das Geräusch als Bedrohung einzuordnen.

- Erneute Anspannung: Angst und Kontrollverlust verstärken die innere Unruhe – und damit auch den Tinnitus.

Ein solcher Kreislauf lässt sich mit einer Behandlung, Achtsamkeit und professioneller Unterstützung durchbrechen.

Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler

Die Klinik Friedenweiler ist eine der führenden Adressen für die Behandlung von psychischen und psychosomatischen Beschwerden, wie stressbedingtem Reizdarm, Herzstolpern oder Tinnitus. All diese Symptome können Ausdruck einer tieferliegenden seelischen Belastung sein.

Der ganzheitliche Behandlungsansatz der Klinik verbindet wissenschaftlich fundierte Methoden mit individueller Betreuung und schafft so optimale Voraussetzungen für eine nachhaltige Genesung – körperlich wie seelisch.

Zu den zentralen Merkmalen unserer Klinik gehören:

- Individuelle Diagnostik: Eine ausführliche Anamnese und umfassende Untersuchungen helfen dabei, körperliche und psychische Ursachen zu erkennen und ein ganzheitliches Bild der Beschwerden zu erfassen.

- Interdisziplinäres Team: Psychotherapeut*innen, Ärzt*innen, Ernährungsberater*innen und weitere Fachkräfte arbeiten eng zusammen, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

- Maßgeschneiderte Therapiepläne: Die Behandlung wird auf die spezifischen Bedürfnisse der Patient*innen abgestimmt.

Unser Therapieangebot umfasst unter anderem:

- Psychotherapie, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie zur gezielten Arbeit an belastenden Gedanken- und Verhaltensmustern.

- Entspannungsverfahren wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training zur Reduktion von Stresssymptomen.

- Achtsamkeitstraining und Meditation, um Stress abzubauen und die Selbstwahrnehmung zu fördern – insbesondere hilfreich bei Tinnitus oder innerer Unruhe.

Erfahren Sie mehr über die Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler!

Unser Ziel ist es, nicht nur akute Beschwerden zu lindern, sondern unseren Patient*innen langfristige Strategien an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Gesundheit nachhaltig stärken können.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wie erkenne ich, ob meine Beschwerden psychosomatisch sind oder organisch bedingt?

Wenn medizinische Untersuchungen keine eindeutige körperliche Ursache für Ihre Symptome liefern, aber die Beschwerden dennoch real und belastend sind, kann eine psychosomatische Komponente eine Rolle spielen. Ein interdisziplinäres Team, wie in der Klinik Friedenweiler, hilft Ihnen dabei, diese Zusammenhänge besser zu verstehen und einzuordnen.

Kann Achtsamkeitstraining langfristig gegen körperliche Stresssymptome helfen?

Ja, Achtsamkeitstraining kann entscheidend dazu beitragen, die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse zu schärfen und innere Anspannung frühzeitig zu erkennen. Studien zeigen, dass regelmäßige Achtsamkeitspraxis bei stressbedingten Symptomen wie Tinnitus, Herzstolpern oder Reizdarm langfristig entlastend wirken kann

Wie wirkt sich chronischer Stress langfristig auf den Hormonhaushalt aus?

Dauerstress kann zu einer anhaltenden Ausschüttung von Cortisol führen, mit Folgen für den gesamten Hormonhaushalt. Das kann sich z. B. auf den Schlaf, die Verdauung, das Immunsystem und den Zyklus bei Frauen auswirken. Eine frühzeitige Stressreduktion ist daher auch hormonell betrachtet ein zentraler Gesundheitsfaktor.

.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...