Übergang von der Jugend- zu Erwachsenenpsychiatrie – Wichtige Informationen zum Übergang in die Psychotherapie ab 18

Was bedeutet Übergang von Jugend- zu Erwachsenenpsychiatrie?

Definition und Ziel des Übergangs

Der Übergang beschreibt den geplanten Wechsel von der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in die Erwachsenenpsychiatrie. Dabei geht es nicht nur um einen formalen Schritt, sondern um einen kontinuierlichen Prozess, der medizinische, psychologische und soziale Aspekte umfasst. Wichtige Ziele des Übergangs sind:

- Stabilität der Behandlung gewährleisten

Die bisherige Therapie soll ohne Unterbrechungen weitergeführt werden, um Rückschritte im Krankheitsverlauf zu vermeiden. - Selbstständigkeit der Patient*innen fördern

Der Übergang soll Betroffene dabei unterstützen, mehr Eigenverantwortung für ihre psychische Gesundheit zu übernehmen und Entscheidungen aktiv mitzutragen. - Individuelle Bedürfnisse berücksichtigen

Jede*r Patient*in bringt unterschiedliche Voraussetzungen und Lebenssituationen mit. Die Transition soll deshalb an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. - Ängste und Unsicherheiten abbauen

Der Übergangsprozess soll mögliche Ängste und Unsicherheiten gezielt abbauen, sodass Betroffene dem neuen Lebensabschnitt mit mehr Zuversicht begegnen.

Warum dieser Schritt für viele Betroffene entscheidend ist

Der Wechsel markiert für viele junge Erwachsene eine sensible Phase, in der sich nicht nur die Behandlung ändert, sondern auch das persönliche Umfeld: Schule, Ausbildung oder Studium beginnen, die Rolle der Eltern verändert sich, und häufig müssen neue Strukturen aufgebaut werden. Ohne sorgfältige Begleitung kann dieser Übergang zu Unsicherheiten oder Versorgungslücken führen.

Herausforderungen beim Übergang

Während des Übergangs können verschiedene Herausforderungen auftreten, die Betroffene und deren Angehörige belasten:

- Veränderte Behandlungsstrukturen

Die Erwachsenenpsychiatrie arbeitet häufig mit anderen Therapiekonzepten und Rahmenbedingungen als die Jugendpsychiatrie. Das erfordert eine Anpassung und kann anfangs verunsichern. - Neue Bezugspersonen und Therapeut*innen

Der Wechsel bedeutet meist auch ein neues Behandlungsteam. Das Vertrauen muss erst aufgebaut werden, was Zeit und Offenheit erfordert. - Eigenverantwortung übernehmen

Erwachsene Patient*innen tragen deutlich mehr Verantwortung für Termine, Therapieinhalte und Medikamenteneinnahme. Das kann als Chance, aber auch als Belastung empfunden werden.

Ab wann beginnt die Erwachsenenpsychiatrie?

Psychotherapie ab 18: rechtliche Grundlagen

In Deutschland gilt das 18. Lebensjahr als Schwelle zwischen Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie. Ab diesem Zeitpunkt endet die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und Betroffene wechseln in die Erwachsenenversorgung. Dabei spielen verschiedene gesetzliche Regelungen eine Rolle:

- Kostenübernahme durch Krankenkassen: Ab 18 gelten andere Abrechnungsmodalitäten, insbesondere bei bestimmten Therapieformen.

- Einwilligungsfähigkeit: Ab der Volljährigkeit entscheiden Patient*innen selbst über ihre Behandlung und müssen nicht mehr die Zustimmung der Eltern einholen.

- Vertrags- und Datenschutzfragen: Arztbriefe und Therapiepläne werden nur noch mit Zustimmung der volljährigen Person weitergegeben.

Diese Veränderungen bringen mehr Eigenverantwortung mit sich, können aber auch für Betroffene ungewohnt oder herausfordernd sein.

Veränderungen im Behandlungsansatz und in der Verantwortung

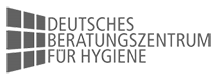

Mit dem Eintritt in die Erwachsenenpsychiatrie verändern sich häufig auch die Therapieziele und Schwerpunkte. Während in der Jugendpsychiatrie die Familie stärker einbezogen wird, liegt der Fokus nun verstärkt auf der Selbstständigkeit der Patient*innen. Typische Veränderungen sind:

- Mehr Eigeninitiative bei der Terminplanung und aktiven Mitarbeit

- Größerer Fokus auf langfristige Lebensplanung und Berufsorientierung

- Häufig weniger engmaschige Betreuung als in der Jugendpsychiatrie

Rolle der Eltern während und nach dem Übergang

Für Eltern bedeutet der Übergang oft eine Veränderung ihrer Rolle. Während sie vorher aktiv in die Therapie einbezogen waren, müssen sie nun akzeptieren, dass ihre volljährigen Kinder eigenständig entscheiden. Dennoch können Eltern wertvolle Unterstützung leisten, indem sie:

- Bei der Organisation von Terminen oder Anträgen im Hintergrund helfen

- Ermutigung und emotionale Stabilität bieten

- Freiräume zugestehen und Vertrauen zeigen

- Signale für mögliche Krisen frühzeitig erkennen und ansprechen

Wie läuft der Übergang in der Praxis ab?

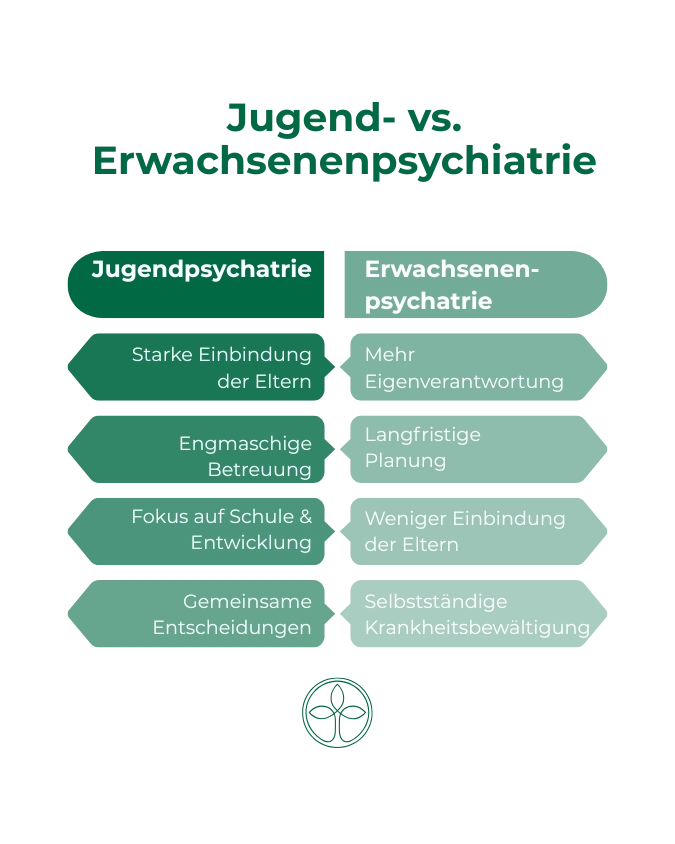

Geplante Übergabegespräche zwischen Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie

Ein strukturierter Übergang beginnt in der Regel mehrere Monate vor dem 18. Geburtstag. Ärzt*innen und Therapeut*innen der Jugendpsychiatrie bereiten gemeinsam mit den Betroffenen den Wechsel vor. Wichtige Elemente sind:

- Übergabegespräch:

Dabei tauschen sich Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie direkt über die Krankengeschichte und bisherigen Therapien aus. - Behandlungsplan:

Ein individueller Plan legt fest, welche Maßnahmen fortgeführt werden und ob neue Therapieschwerpunkte entstehen. - Einbindung der Betroffenen:

Jugendliche werden aktiv in den Prozess einbezogen, um Ängste und Unsicherheiten zu reduzieren. - Frühzeitiges Kennenlernen des neuen Teams: Wenn möglich, lernen Betroffene bereits vor dem Wechsel das künftige Behandlungsteam oder die Einrichtung kennen. Dadurch wird erstes Vertrauen aufgebaut und offene Fragen können frühzeitig geklärt werden.

Mögliche Versorgungslücken und wie man sie vermeiden kann

Trotz sorgfältiger Planung entstehen manchmal Versorgungslücken, etwa wenn Termine in der Erwachsenenpsychiatrie erst später verfügbar sind oder der Übergang nicht rechtzeitig organisiert wird. Laut einer Studie des Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) verlieren in einigen Ländern bis zu 60 % der Jugendlichen mit psychischer Erkrankung den Zugang zur Behandlung beim Übergang zur Erwachsenenpsychiatrie. Diese Zahl verdeutlicht, wie wichtig eine strukturierte Übergangsplanung ist.

Häufige Ursachen für solche Lücken sind:

- Lange Wartezeiten bei Fachärzt*innen oder Psychotherapeut*innen

- Fehlende Kommunikation zwischen den beiden Versorgungsbereichen

- Unterschiedliche Therapieansätze, die nicht direkt ineinandergreifen

Tipps zur Vermeidung solcher Lücken:

- Frühzeitig mit der Planung beginnen (mindestens 6 Monate vor dem Wechsel)

- Gemeinsam mit Therapeut*innen eine Übergangsstrategie entwickeln

- Weiterbehandlung bereits vor dem Wechsel organisieren (z. B. rechtzeitig erste Termine in der Erwachsenenpsychiatrie vereinbaren)

- Notfallpläne für Krisensituationen bereithalten, um Betreuungslücken zu überbrücken

Tipps für Betroffene und Angehörige

Eigene Bedürfnisse klar kommunizieren

Der Übergang in die Erwachsenenpsychiatrie ist nicht nur ein organisatorischer Schritt, sondern auch eine Phase der Neuorientierung. Viele Patient*innen erleben Unsicherheit darüber, welche Unterstützung sie weiterhin benötigen und welche Verantwortung sie selbst übernehmen möchten. Es kann helfen, bereits vor dem Wechsel zu überlegen, welche Ziele und Erwartungen Sie an die Behandlung haben und diese klar anzusprechen. So vermeiden Sie Missverständnisse und stellen sicher, dass die Therapie bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Unterstützende Hilfsangebote und Beratungsstellen

Neben der eigentlichen psychiatrischen Behandlung gibt es zahlreiche ergänzende Angebote, die den Übergang erleichtern können. Dazu gehören zum Beispiel:

- Selbsthilfegruppen, in denen sich junge Erwachsene austauschen und gegenseitig unterstützen

- Beratungsstellen, die praktische Hilfe bei Fragen zu Ausbildung, Studium oder sozialen Leistungen bieten

- Familien- oder Angehörigenberatung, die Eltern und Geschwistern zeigt, wie sie konstruktiv begleiten können

Diese Unterstützungsangebote können parallel zur Therapie genutzt werden und helfen dabei, ein stabiles Umfeld zu schaffen.

Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler

Um den Übergang von der Jugend- zur Erwachsenenpsychiatrie bestmöglich zu unterstützen, setzt die Klinik Friedenweiler auf individuell abgestimmte Therapiekonzepte. Dabei stehen junge Erwachsene mit ihren spezifischen Herausforderungen und Bedürfnissen im Mittelpunkt. Ziel ist es, Stabilität zu fördern, Eigenverantwortung zu stärken und langfristige Perspektiven zu schaffen. Die folgenden Behandlungsmethoden haben sich im Rahmen des Übergangs besonders bewährt.

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie hilft jungen Erwachsenen, belastende Denkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen und gezielt zu verändern. Sie eignet sich besonders für Störungen wie Depressionen, Angstzustände oder ADHS – häufige Themen beim Übergang in die Erwachsenenpsychiatrie.

Achtsamkeitsbasierte Psychotherapie

Diese Therapieform unterstützt dabei, bewusster mit Gedanken und Gefühlen umzugehen – ein wertvoller Ansatz für junge Menschen, die lernen wollen, mit neuen Verantwortlichkeiten und Herausforderungen umzugehen.

Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT)

Gerade bei Jugendlichen mit emotionaler Instabilität oder Borderline-Mustern bietet DBT wirksame Strategien zur Emotionsregulation und Stressbewältigung – zentrale Kompetenzen für einen stabilen Übergang ins Erwachsenenleben.

Psychoedukation & Elternberatung

Im Übergang zur Erwachsenenpsychiatrie ist es wichtig, dass Patient*innen ihre Erkrankung verstehen und aktiv an der Therapie mitwirken. Die Psychoedukation sowie begleitende Elternberatung fördern Selbstverantwortung und stärken das soziale Umfeld.

FAQ

Gibt es Übergangsprogramme, die länger als ein Klinikaufenthalt dauern?

Einige Kliniken bieten spezielle Übergangsprogramme an, die mehrere Monate umfassen. Diese begleiten Patient*innen über den Klinikaufenthalt hinaus und kombinieren verschiedene Therapieformen, um einen nahtlosen Übergang von der Jugend- in die Erwachsenenpsychiatrie zu ermöglichen. Ziel ist es, Versorgungslücken zu vermeiden und eine stabile Weiterbehandlung zu sichern.

Welche Rolle spielen Hausärzt*innen beim Übergang in die Erwachsenenpsychiatrie?

Hausärzt*innen können eine wichtige Brücke in der Übergangsphase darstellen. Sie unterstützen bei Überweisungen, koordinieren medizinische Unterlagen und beraten Patient*innen und Angehörige in dieser sensiblen Zeit. Auch bei akuten Problemen können sie eine erste Anlaufstelle sein, bevor ein Platz in der Erwachsenenpsychiatrie verfügbar ist.

Können Diagnosen aus der Jugendpsychiatrie einfach übernommen werden?

In der Regel werden bestehende Diagnosen und Befunde an die Erwachsenenpsychiatrie weitergegeben. Dennoch prüfen neue Therapeut*innen häufig erneut, ob diese Diagnosen noch aktuell sind, und passen die Therapieziele an die veränderten Lebensumstände an. Dadurch wird sichergestellt, dass die Behandlung individuell und zeitgemäß gestaltet wird.

Burnout und Erschöpfungssyndrome

Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?

Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...